Хронический вирусный гепатит в у взрослых. Гепатит B, HBV-инфекция печени, лечение

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2015

Хронический вирусный гепатит b без дельта-агента (B18.1), Хронический вирусный гепатит b с дельта-агентом (B18.0)

Гастроэнтерология

Общая информация

Краткое описание

Экспертным советом

РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения»

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Протокол № 10

Хронический гепатит В

- некровоспалительное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита В, характеризующееся наличием определяемого поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в крови или сыворотке длительностью более 6 месяцев .

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Название протокола:

Хронический вирусный гепатит В у взрослых.

Код протокола:

Код(ы) МКБ-10:

B 18.1 - Хронический гепатит В без дельта агента;

B 18.0 - Хронический гепатит В с дельта агентом.

Сокращения, используемые в протоколе:

АЛТ - аланинаминотрансфераза

AMA - антимитохондриальные антитела

АН - аналоги нуклеозидов/нуклеотидов

АСТ - аспартатаминотрансфераза

АФП - альфа-фетопротеин

ВГВ - вирусный гепатит B

ВГН - верхняя граница нормы

ВГС - вирусный гепатит С вирусный гепатит С

ВГD - вирусный гепатит D

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека

ВРВ - варикозно-расширенные вены

ГТП - гамма-глутамилтранспептидаза

ГЦК - гепатоцеллюлярная карцинома

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота

ИМТ - индекс массы тела

ИАГ - индекс гистологической активности

ИСТ - иммуносупресивная терапия

ИФА - иммуноферментный анализ

ИХА - иммунохимический анализ

КТ - компьютерная томография

МЕ - международные единицы

Мл - миллилитр

МНО - международное нормализованное отношение

МРТ - магнитно-резонансная томография

ОАК - общий анализ крови

ОАМ - общий анализ мочи

ОБП - органы брюшной полости

ПБП - пункционная биопсия печени

ПВ - протромбиновое время

ПВТ - противовирусная терапия

ПЕГ-ИНФ - пегилированный интерферон

ПЦР - полимеразная цепная реакция

РК - Республика Казахстан

РНК - рибонуклеиновая кислота

СОЭ - скорость оседания эритроцитов

ТП - трансплантация печени

ТТГ - тиреотропный гормон

УЗИ - ультразвуковое исследование

УЗДГ - ультразвуковая допплерография

ХГ - хронический гепатит

ХГВ - хронический гепатит В

ХГD - хронический гепатит D

ХГС - хронический гепатит C

ЦП - цирроз печени

ЩФ - щелочная фосфатаза

ЭГДС - эзофагогастродуоденоскопия

ЭКГ - электрокардиограмма

УД - уровень доказательности

ANA - антинуклеарные антитела

Anti-HBc /IgM - антитела к HBcAg класса М

Anti-Hbe - антитела к HBeAg

Anti-HBs - антитела к HBsAg

Anti-HCV - антитела к вирусу гепатита C

Anti-HDV - антитела к вирусу гепатита D

Anti-HDV IgM - антитела к вирусу гепатита D класса М

Anti-HIV - антитела к ВИЧ

Anti-НВс /IgG - антитела к HBcAg класса G

APRI - индекс соотношения АСТ к числу тромбоцитов

ETV - энтакавир

HAV - вирус гепатита А

HBcAg - сердцевинный или ядерный антиген гепатита В

HBeAg - внутренний антиген вируса гепатита В

HBsAg - поверхностный антиген вируса гепатита В

HBV - вирус гепатита В

HBV ДНК - ДНК ВГВ

HCV - вирус гепатита С

HCV РНК - РНК ВГС

HDV - вирус гепатита D

HDV РНК - РНК ВГD

IgG - иммуноглобулины класса G

IQR - интерквартальный коэффициент

IU - международные единицы

NICE - National Institute for Health and Care Excellence

F - фиброз

FDA - Food and Drug Administration - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов

LAM - ламивудин

LdT - телбивудин

LBx - биопсия печени

MELD - Model for End-stage Liver Disease

Log - логарифм

Дата разработки протокола

: 2015 год.

Пользователи протокола

: гастроэнтерологи, инфекционисты, хирурги, трансплантологи, онкологи, нефрологи, терапевты, врачи общей практики.

Оценка на степень доказательности приводимых рекомендаций.

Шкала уровня доказательности:

| А | Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты. |

| В | Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с не высоким (+) риском систематической ошибки. |

| С | Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+). |

| D | Описание серии случаев или неконтролируемое исследование, или мнение экспертов. |

| GPP | Наилучшая фармацевтическая практика |

Классификация

Клиническая классификация

Общепринятая классификация отсутствует.

При постановке диагноза необходимо указать вирусологический статус (HBeAg-позитивный или HBeAg-негативный статус, вирусную нагрузку, наличие дельта-агента), активность (биохимическую и/или гистологическую), а также стадию заболевания (по данным непрямой эластографии или морфологического исследования) .

Диагностика

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на амбулаторном уровне

(исследования, необходимые для всех пациентов с ВГВ):

1. ОАК с подсчетом тромбоцитов;

2. Биохимический профиль: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин, ГГТП, альбумин, креатинин.

3. Коагулограма: МНО или ПВ;

4. Серологические исследования (методом ИХА/ИФА): HBsAg (качественный тест), HBeAg, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc /IgM, anti-НВс /IgG, anti-HDV IgM, anti-HDV total, anti-HCV, anti-HIV.

6. Молекулярная диагностика на основе полимеразной цепной реакции:

7. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП): печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочной железы;

8. Непрямая эластография.

Дополнительные диагностические обследования, проводимые на амбулаторном уровне:

Биохимический профиль:мочевина, калий, натрий, гамма-глобулины, общий холестерин, триглицериды, глюкоза, сывороточное железо, ферритин, аммиак;

Церулоплазмин;

Тест на беременность;

Осмотр глазного дна.

Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при направлении на плановую госпитализацию : согласно внутреннему регламенту стационара с учетом действующего приказа уполномоченного органа в области здравоохранения.

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне:

ОАК с подсчетом тромбоцитов;

Биохимический профиль: АЛТ, АСТ, щелочная фосфотаза, общий билирубин, прямой билирубин, ГГТП, альбумин, креатинин.

Коагулограмма: МНО или ПВ;

Серологические исследования (методом ИХА/ИФА):HBsAg (качественный тест), HBeAg, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc /IgM, anti-НВс /IgG, anti-HDV IgM, anti-HDV total, anti-HCV, anti-HIV.

Молекулярная диагностика на основе полимеразной цепной реакции:

Определение HBV-ДНК (качественный тест);

При положительном результате качественного теста HBV-ДНК - количественное определение HBV-ДНК;

При наличии anti-HDV - определение HDV-РНК (качественный тест)

При положительном результате качественного теста HDV-РНК - количественное определение HDV-РНК;

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ ОБП): печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочной железы;

Непрямая эластография.

Дополнительные диагностические обследования, проводимые на стационарном уровне:

Биохимический профиль: мочевина, калий, натрий, гамма-глобулины, общий холестерин, триглицериды, глюкоза, сывороточное железо, ферритин, аммиак;

HBsAg (количественный тест);

Церулоплазмин;

Функциональные пробы щитовидной железы: ТТГ, Т4 свободный, Ат к ТПО;

Тест на беременность;

УЗДГ сосудов печени и селезенки;

КТ органов брюшной полости (при подозрении на объёмные образования и тромбозы - с в/в контрастированием);

МРТ органов брюшной полости (при подозрении на объёмные образования и тромбозы - с в/в контрастированием;)

Осмотр глазного дна.

Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной помощи: нет.

Диагностические критерии постановки диагноза

Жалобы и анамнез

Первоначальная оценка пациентов с хроническим гепатитом В должна включать тщательный сбор жалоб, анамнеза и физикальное обследование, с акцентом на факторы риска, таких как ко-инфекции, употребление алкоголя, семейная история инфекции ВГВ и рака печени (УД - А).

Жалобы

Хронический гепатит В часто протекает бессимптомно на ранних стадиях заболевания; могут быть недомогание; усталость.

На более поздних стадиях появляются симптомы, связанные с портальной гипертензией и терминальной стадии заболевания печени (желтуха, энцефалопатия, асцит, кровотечение из варикозных узлов и т.д.).

Хронический гепатит В может быть ассоциирован с внепеченочными проявлениями, такими как: апластическая анемия, папулезный акродерматит, синдром Шегрена, кожный васкулит, узелковый полиартериит, полиартралгии, миалгии, миокардит, гломерулонефрит, фиброзирующий альвеолит, криоглобулинемия и др.

Анамнез

Необходимо уточнить следующие факторы риска заражения HBV-инфекцией :

Иммиграция из эндемичных стран по HBV-инфекции;

Наличие у родителей HBV-инфекции;

Контакт с HBV-носителем;

Сексуальный контакт с HBV-носителем, HIV;

Большое количество сексуальных партнеров;

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами;

Использование в прошлом или в данный момент внутривенных наркотиков;

Пребывание в местах заключениях;

Проведение диализа;

Переливания крови, оперативные вмешательства, трансплантация органов и тканей.

Физикальное обследование

При физикальном осмотре можно не обнаружить никаких специфических признаков или выявить стигмы хронического заболевания печени: желтуху гепатомегалию, спленомегалию (10%), пальмарную эритему, сосудистые звездочки, полиартрит. При развитии цирроза печени отмечаются симптомы, обусловленные дисфункцией печени и портальной гипертензией.

Лабораторные исследования :

. ОАК с подсчетом тромбоцитов (УД - А) проводится в целях диагностики гиперспленизма (цитопении), выявления анемии (различно этиологии), выявления показателей системного воспалительного ответа, а также определения противопоказаний и мониторинга побочных явлений ПВТ.

. Биохимический анализ крови

необходим для определения следующих биохимических синдромов (УД - А):

− Синдром цитолиза: повышение активности АЛТ, АСТ. По уровню АЛТ выставляется степень биохимической активности (Таблица№2).

Таблица 2

. Степень биохимической активности

− Синдром холестаза: повышение активности ЩФ, ГТП, уровней прямого билирубина, холестерина;

− Синдром печеночно-клеточной недостаточности: гипоальбуминемия, увеличение МНО, ПВ.

− Синдром шунтирования: повышение уровня аммиака.

− Синдром иммунного воспаления: ускорение СОЭ, гипергамма-глобулинемия, наличие аутоантител.

Кроме того, по биохимическому анализу крови проводят оценку тяжести заболевания печени:

− уровень АЛТ, как правило, выше, чем уровни АСТ, но соотношение может меняться при прогрессирующем фиброзе и циррозе;

− характерные признаки цирроза — прогрессирующее снижение уровня альбумина плазмы, удлинение протромбинового времени, снижением числа тромбоцитов.

. Альфа-фетопротеин (АФП) используется в качестве скринингового теста ГЦК . (УД - А).

. Показатели сывороточного железа и ферритина

необходимы в целях исключения гемохроматоза и синдрома вторичной перегрузки железом.

. Серологическая диагностика

проводится с использованием иммунохемилюминисцентного анализа (ИХА), при отсутствии ИХА - иммуноферментного анализа (ИФА); вирусологическая диагностика HBV-инфекции (в целях определения репликации вируса) проводится на основе полимеразной цепной реакции (качественный тест, при положительном результате - количественный) с использованием автоматизированных систем закрытого типа в режиме реального времени с нижним лимитом определения 6-10 МЕ/мл.

На основе серологической и вирусологической диагностики определяется фаза HBV-инфекции .

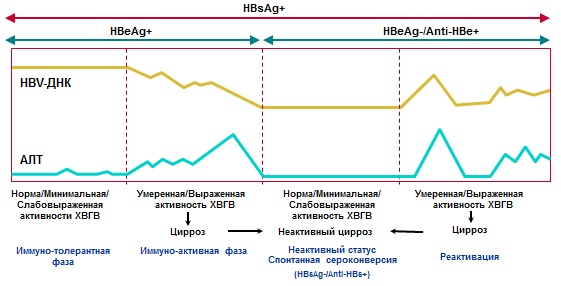

В естественном течении хронического вирусного гепатита В выделяют несколько фаз (Таблица№3, Рисунок №1):

− Иммунотолерантная

− Иммунореактивная (иммунного клиренса или HBeAg-позитивный ХГВ)

− Неактивное носительство HBsAg (низкорепликативная)

− HBeAg-негативный ХГВ (реактивации)

− HBsAg-негативная (паст-инфекция HBV, оккультный ХГВ)

Установление фазы ХГВ важно для определения прогноза заболевания и показаний к противовирусной терапии.

Таблица №3

. Фазы хронического вирусного гепатита В.

| Фазы | HBsAg | Anti-HBs | HBeAg | Anti-HBe | HBV DNA | АЛТ | Гистология | |

| 1. Иммунотолерантная (чаще и длиннее при перинатальном заражении) | + | -- | + | N | N | |||

| 2. Иммунореактивная (HBeAg-позитивный (недели-годы) | + | -- | + | |||||

| 3. Неактивное носительство HBsAg |

<1000 МЕ/мл |

-- | -- | + |

+/-- <2000 (иногда до 20000) МЕ/мл |

N | N | |

| 4. HBeAg-негативный ХГВ | + | -- | -- | + | Активный гепатит, прогрессирующий фиброз | |||

| 5. HBsAg-негативная | Паст-инфекция HBV | -- | +/-- | -- | + | -- | N | N |

| Оккультный ХГВ | -- | + | -- | + | В печени: +; в сыворотке: +/-- (<200 МЕ/мл) | N/ | Гепатит, фиброз | |

Рисунок№1 . Диагностика и естественное течение ХГВ

Необходимо также проводить поиск других возможных причин хронического заболевания печени, включая ко-инфекцию HDV (определение anti-HDV строго обязательно у всех пациентов с HBV-инфекцией), HCV и/или ВИЧ. У пациентов с хронической HBV-инфекцией требуется также определять антитела к вирусу гепатита А (анти-HAV), а при их отсутствии следует рекомендовать вакцинацию против HAV-инфекции.

Инструментальные исследования

УЗИ

позволяет оценить структуру печени, признаки фиброза, перехода цирроза печени (неровный край, нодулярная структура, атрофия правой доли, наличия асцита, расширение и тромбоз сосудов печени и селезенки, наличие шунтов, спленомегалия и другие признаки портальной гипертензии), а также наличие объемных образований (ГЦК и др.) (УД - А). Для уточнения изменений кровотока целесообразно использование УЗДГ.

Другие лучевые методы исследования (КТ или МРТ с внутривенным контрастным усилением) используются для верификации объемных образований и тромбозов .

Эндоскопические исследования необходимы для диагностики ВРВ пищевода и желудка, портальной гастропатии, других сопутствующих поражений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, а также выявления расширения геморроидальных вен.

Диагностика стадии фиброза проводится с помощью пункционной биопсии печени и неинвазивных методик

(НЭ, биомаркеров: исчисляемых индексов и зарегистрированных коммерческих наборов).

Пункционная биопсия печени (ПБП) для определения степени воспаления, некроза и фиброза рекомендуется пациентам, т. к. сведения о морфологических изменениях печени могут оказаться полезными при принятии решения о начале терапии (УД - А). Биопсия также может помочь выявить другие возможные причины поражения печени, такие как стеатоз, стеатогепатит, атоиммуный гепатит и т.д. Несмотря на то, что биопсия печени - инвазивная процедура, риск тяжелых осложнений крайне низок (1:4000-10 000) . Очень важно, чтобы при пункционной биопсии размер получаемого образца был достаточным для точного суждения о степени поражения печени и выраженности фиброза.

Пункционная биопсия печени для уточнения стадии фиброза может быть рекомендована пациентам с результатами НЭ в области серой зоны (от 6 до 10 кРа).

В ряде случаев, проведение биопсии целесообразно при результатах НЭ меньше 6 кПа у пациентов в возрасте младше 30 лет с уровнем ДНК HBV выше 2000 МЕ/мл и повышенным уровнем АЛТ (≥ 30 МЕ/л у мужчин и ≥ 19 МЕ/л у женщин) по результатам 2 анализов, проведённых с интервалом в 3 месяца.

Биопсия обычно не требуется у больных с клиническими признаками цирроза печени, а также у пациентов, которым терапия показана независимо от степени активности процесса и стадии фиброза. Проведение пункционной биопсии также не рекомендуется пациентам с результатами транзиторной эластографии менее 6кПа, нормальной активностью АЛТ и уровнем HBV-ДНК < 2000 МЕ/мл, так как вероятность серьёзного поражения печении и необходимости проведения противовирусной терапии у таких пациентов крайне мала.

Оценка результатов ПБП проводится с применением полуколичественных шкал описания степени некровоспалительных изменений и стадии фиброза ткани печени (см. Таблицы 4 и 5).

Таблица 4

. Морфологическая диагностика степени некровоспалительной активности гепатита

| Диагноз гистологический | METAVIR | Knodell (IV) | Ishak |

| ХГ минимальной активности | А1 | 0-3 | 0-3 |

| ХГ слабовыраженной активности | А1 | 4-5 | 4-6 |

| ХГ умеренной активности | А2 | 6-9 | 7-9 |

| ХГ выраженной активности | А3 | 10-12 | 10-15 |

| ХГ выраженной активности с мостовидными некрозами | А3 | 13-18 | 16-18 |

Таблица 5 . Морфологическая диагностика стадии заболевания печени (выраженности фиброза)

| Стадия фиброза |

METAVIR* |

Knodell (IV) | Ishak |

| Нет фиброза | F0 | 0 | 0 |

| Портальный фиброз нескольких портальных трактов | F1 | 1 | 1 |

| Портальный фиброз большинства портальных трактов | F1 | 1 | 2 |

| Несколько мостовидных фиброзных септ | F2 | 3 | 3 |

| Много мостовидных фиброзных септ | F3 | 3 | 4 |

| Неполный цирроз | F4 | 4 | 5 |

| Полностью сформировавшийся цирроз | F4 | 4 | 6 |

*Для определения стадии заболевания печени чаще применяется шкала METAVIR

Непрямая эластография (НЭ) имеет большее клиническое значение, чем сывороточные биомаркеры фиброза печени . Позволяет судить об изменении эластических свойств печени на основании отраженных вибрационных импульсов и последующего их компьютерного анализа. Интерпретация результатов непрямой эластографии представлена в Таблице №6. Значение от <5-6 кПа часто указывает на отсутствие или минимальной степени фиброз печени , а > 12-14 кПа часто указывает на цирроз печени. В сомнительных случаях, если это повлияет на тактику ведения больного, рекомендуется биопсия печени (схема №1). Среди больных хроническим гепатитом В с повышением уровня АЛТ, интерпретация данных НЭ должны проводиться с осторожностью, так как данные могут быть завышенными, даже в течении 3 - 6 месяцев после нормализации АЛТ .

Таблица 6 . Интерпретация результатов непрямой эластографии

Интерпретация результатов эластометрии затруднена в случаях (УД - А):

Избыточного веса (ИМТ>35 кг/м2)

Выраженного стеатоза печени

Высокой биохимической активности (АЛТ/АСТ выше верхнего лимита нормы в 3 и более раз)

Критерии успешного результата исследования:

Интерквартильный коэффициент (IQR) - не более 30% показателя эластичности.

Не менее 10 достоверных измерений в одной точке исследования

Не менее 60% успешных измерений.

Биомаркеры включают:

Индексы фиброза. Неинвазивные маркеры фиброза печени могут дать более развернутую оценку поражения печени . Эти методы более безопасные и дешевле, чем биопсия печени. Тест APRI (УД - А) использует только два параметра: АСТ и количество тромбоцитов .

Формула расчета

: APRI = * (AST/ULN) x 100) / platelet count (109/L)

0,3 - 0,5 исключают значимый фиброз и цирроз

>1,5 указывают на клинически значимый фиброз

Электронный калькулятор : www.hepatitisc.uw.edu/page/clinical-calculators/apri

Схема №1

Показания для консультации узких специалистов:

Консультация офтальмолога состояние глазного дна) - до и во время ПВТ;

Консультация психиатра - до, перед, во время при подозрении на депрессию;

Консультация дерматолога;

Консультация аллерголога - при наличии кожных/аллергических и аутоиммунных реакций;

Консультация онколога - при подозрении на ГЦК;

Консультация хирурга - трансплантолога - в случаях наличия показаний к ТП.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз с наиболее часто встречаемыми поражениями печени указаны в схеме №2 .

Схема №2

Медицинский туризм

Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США

Медицинский туризм

Получить консультацию по медтуризму

Лечение

Цели лечения:

Замедление / прекращение прогрессирования заболевания печени;

Профилактика ЦП;

Профилактика ГЦК.

Тактика лечения

**

Достижение ответа на терапию. Выбор тактики ведения пациента с хроническим гепатитом В зависит от фазы вирусной инфекции и стадии заболевания печени: от динамического наблюдения и режимных (немедикаментозных) мероприятиях при неактивном носительстве HBsAg - до противовирусной терапии при активном гепатите.

Немедикаментозное лечение

Общие меры

:

Охранительный режим: избегать инсоляции, перегрева тела, в продвинутых стадиях заболевания и портальной гипертензии - ограничение физических нагрузок, облегчение режима работы (УД - В);

Барьерная контрацепция при половых контактах с не вакцинированными партнерами (УД - A);

Вакцинация против гепатита А (УД - A);

Вакцинация половых партнеров против гепатита В (УД -иA);

Индивидуальное пользование средствами личной гигиены (УД -A);

Минимизация факторов риска прогрессирования: исключение алкоголя, табака, марихуаны, гепатотоксичных лекарственных средств, включая биологически активные добавки, нормализация веса тела и т.д. (УД - A)

Медикаментозное лечение

Основу лечения хронического гепатита В составляет противовирусная терапия

(ПВТ) .

Общие показания к ПВТ :

HBV-ДНК ≥2 000 МЕ/мл

AЛТ ≥ верхней границы нормы (ВГН)

Тяжесть заболевания печени ≥ A2 и/или ≥ F2

Кроме того, учитываются возраст, общее состояние, семейный анамнез по ЦП, ГЦК, наличие внепеченочных проявлений и принадлежность пациентов к отдельным группам (Таблица №7).

Таблица №7

. Терапевтическая тактика в отдельных группах

|

Характеристика пациентов |

Тактика |

| Иммунотолерантная фаза |

HBeAg-позитивные пациенты < 30 лет с постоянно нормальной АЛТ высокой HBV DNA [обычно > 107 МЕ/мл], без признаков заболевания печени, без ГЦК и ЦП в семейном анамнезе не нуждаются в ПВТ Мониторинг каждые 3-6 месяцев У пациентов >30 лет и/или семейным анамнезом ГЦК - LBx и возможна ПВТ |

| HBeAg-негативные пациенты с нормальной АЛТ, HBV DNA 2000-20000 МЕ/мл |

Не нуждаются в срочной LBx и ПВТ Мониторинг АЛТ каждые 3 месяца HBV DNA - каждые 6-12 месяцев Через 3 года - мониторинг как при неактивном носительстве Непрямая эластография м.б. полезна |

| Активный ХГВ (HBeAg+/ HBeAg--) |

При АЛТ > 2ULN, HBV DNA > 20 000 МЕ/мл - ПВТ м.б. начата даже без LBx Непрямая эластография печени может быть полезна |

| Неактивные носители HBsAg |

В ПВТ не нуждаются Мониторинг каждые 6-12 месяцев |

| Компенсированный ЦП с HBV DNA (+) | . ПВТ в специализированный центрах даже при нормальной АЛТ |

| Декомпенсированный ЦП с HBV DNA (+) |

Неотложная ПВТ АН в специализированный центрах Определение показаний к ТП |

Для ПВТ ХГВ используются две стратегии :

. Длительное лечение аналогами нуклеотидов/нуклеозидов (данная стратегия направлена на поддержание ремиссии).

Перед проведением терапии пациенту должна быть предоставлена полная информация о терапии ПЕГ-ИФН и АН для совместного принятия решения о выборе метода лечения. Преимущества и недостатки стратегий ПВТ в зависимости от противовирусных агентов приведены в Таблице№8.

Таблица №8

. Преимущества и недостатки терапии на основе Пег-ИФН и АН

|

Препараты |

Преимущества | Недостатки |

| Пег-ИФН |

Отсутствие резистентности вируса Потенциальная возможность достижения иммунного контроля и устойчивого вирусологического ответа Высокая частота НВе- сероконверсии при 12-месячной терапии Вероятность клиренса / сероконверсии HBsAg у пациентов, достигших неопределяемый уровень HBV ДНК |

Риск побочных явлений Подкожное введение Противопоказания при декомпенсированном ЦП, аутоиммунных, психических и других сопутствующих заболеваниях, а также при беременности |

| АН |

Выраженный противовирусный эффект Возможность применения при беременности (Тенофовир, Телбивудин) |

Риск развития резистентности Неопределенная (во многих случаях - пожизненная) длительность терапии Отсутствие данных о безопасности длительного лечения |

Перечень противовирусных лекарственных средств, зарегистрированных в РК, представлен в Таблице №9.

Таблица№9

. Список лекарственных средств, одобренных для лечения ХГВ в РК и режим дозирования

|

МНН |

Фармакотерапевтическая группа | Форма выпуска | Режим дозирования |

| Пег-ИНФ альфа-2а |

Интерфероны Код АТХ L03АВ11 |

Раствор для инъекций 180 мкг/0,5 мл | 180 мкг еженедельно подкожно |

| Ламивудин |

Код ATС JO5AF05 |

100 мг в сутки внутрь | |

| Телбивудин |

Нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы Код АТX J05AF11 |

600 мг в сутки внутрь | |

| Тенофовир |

Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы Код АТХ J05AF07 |

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 300 мг в сутки внутрь |

| Энтекавир* |

Нуклеозиды-ингибиторы обратной транскриптазы Код АТX J05AF10 |

0,5 мг в сутки внутрь |

*Оригинальный препарат в РК не зарегистрирован

В качестве препаратов первой линии используются Пег-ИНФ альфа-2а или Тенофовир или Энтекавир, вызывающие наименьшую резистентность. Остальные АН можно применять для лечения ХГВ только при недоступности или невозможности использования АН первой линии.

В исследованиях было показано, что комбинация Пэг-ИФН и ламивудина не повышает достижение стойкого вирусологического или серологического ответа, комбинация с телбивудином характеризуется высоким риском тяжелой полинейропатии, а сведения об эффективности и безопасности комбинаций с тенофовиром и энтекавиром ограничены. Поэтому комбинации Пег-ИФН и АН не рекомендуются.

Основания для выбора режима терапии в отдельных клинических группах представлены в Таблице№10 .

Таблица №10

. Выбор режима терапии

| Предпочтительные препараты | |

| Пациенты молодого и среднего возраста без ЦП, женщины, желающие вылечиться перед беременностью | Пег-ИФН альфа-2а |

| Декомпенсированный ЦП | АН |

| Трансплантация печени | АН (Энтекавир, Тенофовир, Ламивудин) |

| Почечная недостаточность | Энтекавир |

| Беременность, женщины детородного возраста, планирующие беременность в ближайшее время | Тенофовир, Телбивудин |

| Паст-инфекция / оккультный гепатит до и вовремя проведения иммуносупрессивной терапии, химиотерапии | АН |

| ВГD | ПЕГ-ИФН альфа-2; в случае противопоказаний к ПЕГ-ИНФ альфа-2а или его неэффективности при наличии репликации HBV - АН |

| Коинфекция ВГС | ПЕГ-ИФН альфа-2 + RBV |

| ВИЧ-коинфекция | Тенофовир + Эмтрицитабин или Ламивудин |

Предикторы (факторы) ответа на ПВТ различиаются в зависимости от выбранной стратагии и противовирусного агента (Таблица №11). Учет этих факторов полезен для принятия решений о начале и продолжении противовирусной терапии .

Таблица №11 . Предикторы ответа на ПВТ

|

До начала ПВТ |

Во время ПВТ | |

| Пег-ИФН |

Высокая биохимическая активность (АЛТ > 2-5 ВГН) Высокая гистологическая активность (≥A2) Генотипы A и B HBV по сравнению с генотипами D и C Отсутствие ИФН-терапии в анамнезе |

При HBeAg-позитивном ХГВ HBe-сероконверсия ассоциирована со следующими факторами: Снижение ДНК HBV < 20 000 МЕ/мл через 12 недель (50%-й вероятность) Увеличение активности АЛТ после снижения уровня HBV ДНК Снижение уровня HBsAg < 1500 МЕ/мл через 12 недель Уровень HBeAg через 24 недели При HBeAg-негативном ХГВ стойкий ответ ассоциирован со следующими факторами: Снижение концентрации ДНК HBV < 20 000 МЕ/мл через 12 недель (50% вероятность) Снижение уровня HBsAg |

| АН |

При HBeAg-позитивном ХГВ HBe-сероконверсия ассоциирована со следующими факторами: Высокая активность АЛТ и высокая гистологическая активность |

Независимо от HBeAg-статуса низкий риск развития резистентности вируса, а также HBe-сероконверсия у HBeAg-позитивных пациентов ассоциированы со следующими факторами: Вирусологический ответа на 12 неделе Вирусологический ответ (неопределяемый уровень HBV ДНК) на 24 неделе |

Во время проведения ПВТ осуществляется стандартный мониторинг в целях оценки ее эффективности и безопасности (Таблица №12) .

Таблица №12 . Мониторинг ПВТ

| Исследования | Кратность | |

| Пег-ИФН | АН | |

| ОАК с подсчетом тромбоцитов | Каждые 2 недели в первый месяц, далее каждые 4 недели | Каждые 12 недель |

|

АЛТ, АСТ, Билирубин Альбумин, МНО |

Каждые 4 недели | Каждые 12 недель |

| Креатинин / клиренс креатинина, Мочевина | Каждые 12 недель | У пациентов с низким риском почечных осложнений* каждые 12 недель в первый год лечения, далее - каждые 24 недели при отсутствии ухудшения). У пациентов с высоким риском почечных осложнений* - каждые 4 недели в первые 3 месяца, далее каждые 12 недель до конца первого года лечения, далее - каждые 24 недели (при отсутствии ухудшения). При клиренсе креатинина менее 60 мл/мин или уровне фосфатов сыворотки менее 2 мг/дл целесообразна более частая оценка |

| Фосфаты | ||

|

ОАМ |

Каждые 12 недель | |

| ТТГ | Каждые 12 недель | |

| АФП | Каждые 24 недели у пациентов без ЦП, каждые 12 недель у пациентов с ЦП | |

| УЗИ ОБП | Каждые 24 недели у пациентов без ЦП, каждые 12 недель у пациентов с ЦП | Каждые 24 недели у пациентов без ЦП, каждые 12 недель у пациентов с ЦП |

| Осмотр глазного дна | Каждые 12 недель | |

| HBV DNA (качественный тест, при положительном результате - количественный | На 12, 24 и 48 неделях ПВТ и через 24 и 48 недель после ее окончания | Каждые 12 недель для подтверждения вирусологического ответа и далее каждые 12-24 недели во время ПВТ и после ее прекращения (при фиксированном курсе) |

| HBeAg / anti-HBe (у исходно HBeAg-позитивных пациентов) | На 24 и 48 неделях ПВТ и через 24 и 48 недель после ее окончания | Каждые 24 недели во время ПВТ и после ее прекращения (при фиксированном курсе) |

| HBsAg (количественный тест) | На 12 и 24 неделях ПВТ | |

| HBsAg (качественный тест) / anti-HBs | Каждые 48 недель после сероконверсии HBeAg и негативации HBV ДНК у HBeAg-позитивных пациентов или негативации HBV ДНК у HBeAg-негативных пациентов | Каждые 48 недель после сероконверсии HBeAg и негативации HBV ДНК у HBeAg-позитивных пациентов или негативации HBV ДНК у HBeAg-негативных пациентов во время ПВТ и после ее завершения (при фиксированном курсе) |

| Другие исследования (в зависимости от сопутствующих заболеваний и побочных явлений) | По показаниям | По показаниям |

*Декомпенсированный ЦП, клиренс креатинина менее 60 мл/мин, плохо контролируемая артериальная гипертензия, протеинурия, неконтролируемый сахарный диабет, активный гломерулонефрит, сопутствующая терапия нефротоксичными препаратами, трансплантация солидного органа

Виды ответа на ПВТ :

Биохимический ответ - нормализация АЛТ

Гистологический ответ - снижение ИГА ≥ 2 пунктов (HAI, Ishak) без прогрессирования фиброза

Серологический ответ (клиренс / сероконверсия HBsAg; клиренс / сероконверсия HBeAg у HBeAg-позитивных пациентов)

Вирусологический ответ отличается в зависимости от ПВТ (Таблица №13)

Таблица №13

. Виды вирусологического ответа

|

Препараты |

Виды вирусологического ответа | Определение |

| ПЕГ-ИФН | Вирусологический ответ | Концентрация HBV ДНК < 2000 МЕ/мл (оценивается на 6 месяце, в конце лечения, а также через 6 и 12 месяцев после окончания терапии) |

| Отсутствие вирусологического ответа | Концентрация HBV ДНК > 2000 МЕ/мл (оценивается на 6 месяце терапии, в конце лечения) | |

| Устойчивый вирусологический ответ | Уровень HBV ДНК < 2000 МЕ/мл спустя 12 месяцев после прекращения лечения | |

| Полный ответ | Устойчивый вирусологический ответ после ПВТ в сочетании с клиренсом HBsAg | |

| АН | Первичное отсутствие ответа | Снижение концентрации HBV ДНК < 1 log10 МЕ/мл от первоначального через 3 месяца после начала терапии; основная причина - резистентность |

| Вирусологический ответ | Отсутствие (неопределяемый уровень) HBV ДНК по данным высокочувствительной ПЦР (оценивается каждые 3-6 месяцев во время лечения) | |

| Снижение уровня ДНК HBV > 1 log10 МЕ/мл при наличии определяемой HBV ДНК через 6 месяцев после начала терапии | ||

| Вирусологический рецидив | Подтвержденное повышение уровня HBV ДНК > 1 log10 МЕ/мл по сравнению с наименьшим уровнем ДНК HBV, достигнутым на фоне лечения; основные причины - низкая приверженность к лечению и резистентность вируса | |

| Резистентность | Селекция мутантных штаммов HBV с заменами аминокислот в обратной транскриптазе, которые приводят к снижению чувствительности вируса к АН |

Конечные точки ПВТ :

Клиренс HBsAg (с формированием и без формирования anti-HBs) у HBeAg-позитивных и HBeAg-негативных пациентов;

Устойчивый вирусологический ответ (HBV DNA < 2000 МЕ/мл) и биохимический после ПВТ у HBeAg-негативных, а также исходно HBeAg-позитивных пациентов с устойчивой сероконверсией;

Вирусологическая ремиссия (сохраняющийся отрицательный результат HBV-ДНК при использовании чувствительной ПЦР) во время длительной ПВТ у HBeAg-позитивных пациентов, не достигших сероконверсии, а также у HBeAg-негативных пациентов

ПВТ на основе Пег-ИФН проводится фиксированным курсом (48 недель). ПВТ на основе АН также может проводится фиксированным курсом при достижении конечных точек (в основном, в случаях HBeAg-позитивного гепатита без ЦП). При отсутствии достижения конечных точек при НBeAg-позитивном гепатите, в большинстве случаев HBeAg-негативного гепатита, а также во всех случаях ЦП независимо от HBeAg-статуса, терапия АН проводится неопределенно долго (Таблица №14).

Таблица №14

. Длительность ПВТ в зависимости от режима и достижения конечных точек

| Препараты | HBeAg-позитивные пациенты | HBeAg-негативные пациенты | ||

| Конечные точки | Длительность / тактика ПВТ | Конечные точки | Длительность / тактика ПВТ | |

| Пег-ИФН* |

Стойкая сероконверсия HBeAg с одновременным снижением HBV ДНК< 2000 МЕ/мл и нормализацией АЛТ |

. 48 недель |

HBV ДНК < 2000 МЕ/мл (в идеале - неопределяемая HBV ДНК) В идеале - в сочетании с клиренсом / сероконверсией HBsAg |

. 48 недель |

| АН |

сероконверсия HBeAg с неопределяемой HBV ДНК и нормализацией АЛТ В идеале - в сочетании с клиренсом /сероконверсией HBsAg |

У пациентов без ЦП - 48 недель после сероконверсии HBeAg и неопределяемой HBV ДНК (стойкая сероконверсия сохраняется у 40-80% пациентов) |

. Клиренс / сероконверсия HBsAg с неопределяемой HBV ДНК и нормализацией АЛТ |

У пациентов без ЦП - до исчезновения HBsAg |

Неудачи терапии

Мониторинг терапии ХГВ, помимо достижения конечных точек, предусматривает определение промежуточных предикторов ее неэффективности, а также неудач, включая отсутствие ответа по окончании терапии и устойчивого вирусологического ответа (при фиксированных курсах), первичное отсутствие ответа, частичный вирусологический ответ и вирусологический прорыв (при длительных курсах) . Терапевтическая тактика в этих случаях представлена в Таблице №15.

Таблица №15 . Неудачи ПВТ и тактика при них

| Препараты |

Период |

Показатели неэффективности | Тактика | |

| HBeAg-позитивные пациенты | HBeAg-негативные пациенты | |||

| Пег-ИФН | 12 (24) неделя ПВТ | HBsAg > 20,000 МЕ/мл или не снижается и HBV ДНК не снижается или снижается менее чем на 2 log10 МЕ/мл | HBsAg не снижается и HBV ДНК не снижается или снижается менее чем на 2 log10 МЕ/мл | . Рассмотреть вопрос об отмене Пег-ИФН (особенно при генотипе D HBV) и назначении АН |

| 48 неделя (окончание) ПВТ и период последующего наблюдения | Определяется HBeAg или HBV ДНК > 2000 МЕ/мл | HBV ДНК > 2000 МЕ/мл | Рассмотреть вопрос о назначении АН | |

| АН | 12 неделя ПВТ | Первичное отсутствие ответа |

При отсутствии нарушений режима ПВТ желательно провести генотипирование штаммов HBV для выявления возможных мутаций Назначить АН с высоким генетическим барьером (тенфовир или энтекавир) в соответствии с профилем резистентности* |

|

| 24 неделя ПВТ | Частичный вирусологический ответ |

Оценить приверженность к терапии и правильность приема препарата Назначить АН с высоким генетическим барьером (тенофовир или энтекавир) в соответствии с профилем резистентности* |

||

| Любой период ПВТ | Вирусологический рецидив |

Оценить приверженность к терапии и правильность приема препарата (нарушения режима терапии особенно вероятны у пациентов, впервые получающих АН с высоким генетическим барьером - тенофовир или энтекавир) Назначить АН с высоким генетическим барьером в соответствии с профилем резистентности* При резистентности ко многим препаратам целесообразны генотипирование вируса и применение комбинации аналогов нуклеозидов и нуклеотидов (предпочтительно тенофовира) |

||

| Любой период после ПВТ (при ограниченном по времени курсе) | Рецидив | . Возобновить прием АН с высоким генетическим барьером (тенофовир или энтекавир) | ||

*в соответствии с Таблицей №16.

HBV склонен к спонтанным и медикаментозно-индуцированным мутациям - изменениям структуры ДНК в результате ошибок репликации, которые способствуют приобретению новых свойств. В результате некоторых мутаций формируется резистентность к лекарственным препаратам, что оказывает ключевое влияние на тактику ПВТ (Таблица №16) .

Таблица №16 . Резистентность на фоне терапии АН и тактика при ее развитии

|

Лекарственные препараты |

Риск развития резистентности | Тактика |

| Ламивудин (LAM) |

1 год - 24% 2 год - 38% 3 год - 49% 4 год - 67% 5 год - 70% |

Заменить на Тенофовир |

| Телбивудин (LdT) |

1 год - 4% 2 год - 17% |

|

| Энтекавир (ETV) |

1 год - 0,2% 2 год - 0,5% 3 год - 1,2% 4 год - 1,2% 5 год - 1,2% |

Заменить на Тенофовир или добавить Тенофовир |

| Тенофовир (TDF) | Не описана | Заменить на Энтекавир у пациентов, ранее не получавших Ламивудин, или добавить Энтекавир или Телбивудин или Ламивудин или Эмтрицитабин |

Пациенты с хронической HBV-инфекцией, включая тех, кому ПВТ не проводится, нуждаются в динамическом наблюдении в целях оценки прогрессирования заболевания и скрининга ГЦК. Кратность наблюдения и перечень обследования представлены в Таблице №17.

Таблица №17

. Динамическое наблюдение за пациентами с HBV-инфекцией

| Минимальный перечень исследований | Стадия заболевания | |

| F0-F3 | F4 | |

| Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов | Каждые 6 месяцев | Каждые 3 месяца |

| Функциональные пробы печени (АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, альбумин, МНО, щелочная фосфатаза) | Каждые 6 месяцев | Каждые 3 месяца |

| АФП | Каждые 6 месяцев | Каждые 3 месяца |

| УЗИ органов брюшной полости | Каждые 6 месяцев | Каждые 3 месяца |

| ПЦР: HBV ДНК (качественный тест, при положительном результате - количественный) | Каждые 6 месяцев | Каждые 3 месяца |

| anti-HDV | Каждые 6 месяцев | Каждые 6 месяцев |

| Другие исследования | Исследования, проводимые при ЦП по показаниям | |

Тактика в отдельных группах

Пациенты с суперинфекцией HDV

У всех пациентов с ХГВ должен проводиться скрининг на HDV (дельта)-инфекцию (определение anti-HDV)

При коинфекции HBV и HDV развивается острый гепатит, склонный с саморазрешению, но с более частыми фулминантными формами (по сравнению с моноинфекцией HBV)

При суперинфекции HDV чаще (до 90%) развивается хронический гепатит D, характеризующийся быстропрогрессирующим течением, высоким риском развития ЦП и ГЦК (4 и 2,8 % в год соответственно). Активная дельта-инфекция подтверждается наличием анти-HDV IgM и HDV РНК

Бессимптомные носители HDV с нормальной АЛТ, отсутствием гистологической активности и стадией заболевания < F2 нуждаются в мониторинге

ПВТ при ХГD проводится в соответствии со следующими положениями:

− Лечение показано пациентам с повышенной активностью трансаминаз и/или гистологической активностью, а также со стадией заболевания ≥ F2 по шкале METAVIR (согласно данным непрямой эластометрии или гистологического исследования), при этом лечение начинают как можно раньше

− Эффективность ПВТ может быть оценена на 3-6 месяце с помощью ПЦР, при этом отсутствие определяемого уровня HDV РНК на 6 месяце является прогностически благоприятным фактором достижения вирусологического ответа

− Имеются сведения о преимуществах пролонгации терапии свыше 1 года, однако, оптимальная длительность ПВТ до настоящего момента не определена

− У 25-30% пациентов по окончании лечения отмечается вирусологический ответ с неопределяемой HDV RNA и улучшением гистологии, а у некоторых - еще и потеря HBsAg, однако, во многих случаях наблюдается рецидив в первые 6 месяцев, а также в последующий период (поздний рецидив), в связи с чем термин «Устойчивый вирусологический ответ» не может использоваться применительно к HDV-инфекции

− В соответствии с результатами исследования HIDIT-2, у пациентов с ЦП вирусологический ответ выше, чем у пациентов без ЦП (51% vs 25%), при этом частота развития побочных явлений достоверно выше при ЦП

− В соответствии с результатами исследований HIDIT-1 и HIDIT-2, комбинация Пег-ИФН и АН не улучшает результаты терапии

− АН не влияют на репликацию HDV и ассоциированное заболевание. Тем не менее, терапия АН может быть рассмотрена у пациентов с активной репликацией HBV с постоянным или флюктуирующим уровнем HBV ДНК >2000 IU/ml (при ЦП - с определяемым уровнем HBV ДНК), особенно в случае неэффективности или невозможности применения Пег-ИФН.

Пациенты с коинфекцией HCV

У всех пациентов с ХГВ должен проводиться скрининг на ВГС (определение anti-HCV)

HCV - коинфекция ускоряет прогрессирование заболевания печени и повышает риск ГЦК

Уровень HBV ДНК чаще низкий или даже неопределяемый, а HCV вносит основной вклад в активность гепатита и прогрессирование заболевания

Показания к терапии ХГВ и ХГС определяются в соответствии со стандартными рекомендациями, однако, данная категория пациентов является приоритетной для инициации ПВТ

В случае реактивации HBV показана терапия АН.

Пациенты с коинфекцией ВИЧ

У всех пациентов с ХГВ должен проводиться скрининг на ВИЧ (anti-HIV)

У ВИЧ-инфицированных пациентов с ХГВ повышен риск ЦП и ГЦК

Антиретровирусная терапия может приводить к реактивации ХГВ в связи с восстановлением иммунного ответа

Показания к терапии ХГВ соответствуют таковым для пациентов без ВИЧ-инфекции

Большинство пациентов с коинфекцией ВИЧ нуждается в одновременном лечении обеих инфекций с использованием комбинации Тенофовира с Эмтрицитабином или Ламивудином в сочетании с третьим компонентом, активным в отношении ВИЧ (во избежание развития резистентности)

У некоторых пациентов с числом CD4 > 500/мкл можно рассмотреть вопрос лечения ХГВ до начала антиретровирусной терапии. При этом используются Пег-ИФН или Телбивудин, не активные против ВИЧ и не вызывающие развитие резистентности ВИЧ. В случае отсутствия достижения неопределяемого уровня HBV ДНК в течение 12 месяцев, назначают комбинированную терапию обеих инфекций, как указано выше.

Острый гепатит В

В некоторых случаях дифференцировать острый гепатит В от реактивации хронического гепатита крайне сложно и может потребоваться проведение гистологического исследования

Острый гепатит В склонен к саморазрешению с сероконверсией и формированием anti-HBs более чем у 95 % взрослых

При фулминантных формах показаны трансплантация печени и прием АН, при этом назначение Пег-ИФН противопоказано

Оптимальная длительность терапии АН не установлена, однако целесообразно продолжать ПВТ не менее 3 месяцев после HBsAg- сероконверсии или не менее 12 месяцев после HBeAg-сероконверсии без исчезновения HBsAg.

Профилактическое лечение при проведении иммуносупрессивной терапии

Во время иммуносупрессивной терапии (ИСТ), применяемой в лечении аутоиммуных и онкологических заболеваний, а также при проведении трансплантации костного мозга или солидных органов, имеется риск реактивации хронической HBV-инфекции

До начала ИСТ пациентам необходимо провести маркерную диагностику гепатита В

В случае положительных результатов на HBsAg и/или анти-HBc должны быть проведены следующие исследования:

− анти-HBs

− уровень ДНК HBV (качественный, количественный тесты)

− Функциональные пробы печени.

Тактика ведения пациентов в зависимости от результатов этих тестов представлена в Таблице №18.

Таблица №18

. Тактика профилактической ПВТ у пациентов, получающих ИСТ

|

HBsAg |

anti-HBc | anti-HBs |

HBV ДНК |

ИСТ | Тактика |

| + | > 2000 МЕ/мл | Тенофовир или энтекавир до начала ИСТ. ПВТ должна быть продолжена на протяжении 12 месяцев после достижения сероконверсии HBeAg и неопределяемого уровня HBV ДНК | |||

| + | > 2000 МЕ/мл | Продолжительность <6 мес. | Ламивудин до начала ИСТ. Контроль уровня HBV ДНК ежемесячно. Если ДНК HBV определяется после 3 мес. ПВТ, - заменить ламивудин на тенофовир. ПВТ нужно продолжать минимум 6 мес. после окончания ИСТ | ||

| Продолжительность >6 мес | Тенофовир или энтекавир до начала ИСТ. ПВТ нужно продолжать минимум 6 мес. после окончания ИСТ | ||||

| - | + | + или -- | Ритуксимаб или другая анти В-клеточная терапия | Ламивудин до начала ИСТ. ПВТ продолжить минимум 6 месяцев после окончания ИСТ | |

| + | + | -- | Не определяется | Мониторинг ДНК HBV ежемесячно. Если HBV ДНК начинает определяться, назначить АН и продолжить ПВТ минимум 6 мес. после окончания ИСТ | |

| < 2000 МЕ/мл | Не получают ритуксимаб или другую анти В-клеточную терапию, ИСТ менее 6 мес. | Ламивудин до начала ИСТ. Если через 6 мес. ПВТ продолжает определяться HBV ДНК, ламивудин заменить на тенофовир. ПВТ продолжить минимум 6 мес. после окончания ИСТ | |||

| > 2000 МЕ/мл | Не получают ритуксимаб или другую анти В-клеточную терапию, ИСТ более 6 мес. |

Энтекавир или тенофовир до начала ИСТ. ПВТ продолжить минимум 6 мес. после окончания ИСТ |

|||

| - | + | + | Не определяется | Не получают ритуксимаб или другую анти В-клеточную терапию | Профилактическая ПВТ не показана |

Кроме того, у HBsAg-негативных реципиентов печени от анти-HBc-позитивных доноров требуется профилактика АН (энтекавиром, тенофовиром, ламивудином), которая должна проводиться неопределенно долго.

Медицинские работники

В целях снижения риска передачи HBV-инфекции во время инвазивных процедур медицинским работникам может потребоваться ПВТ по особым показаниям

В случаях хронической HBV-инфекции с уровнем ДНК ≥ 2000 МЕ/мл целесообразна стандартная ПВТ

В случае применения АН предпочтительны препараты с высоким генетическим барьером (тенофовир или энтекавир), обеспечивающие достижение неопределяемого уровня HBV ДНК (в идеале) либо его снижение до менее чем 2000 МЕ/мл.

Планирование беременности и беременность

Медицинская помощь женщинам, планирующим беременность, а также беременным с хронической HBV-инфекцией, основывается на следующих общих положениях:

− Все женщины, обратившиеся в медицинские организации в связи с планированием беременности, а также при первом обращении для постановки на учет по беременности, в обязательном порядке подлежат обследованию на наличие HBsAg

− Беременные женщины, имеющие положительный результат скрининга на HBsAg, должны быть направлены на консультацию к гастроэнтерологу или инфекционисту, практикующим лечение вирусных гепатитов

− Оценка тяжести заболевания печени у беременных с хронической HBV-инфекцией соответствует таковой в общей популяции, за исключением проведения непрямой эластометрии

− Наличие хронической HBV-инфекции при компенсированном состоянии печени и отсутствии осложнений (гиперспленизм, варикозное расширение вен пищевода, желудка и другие признаки портальной гипертензии) не является противопоказанием для наступления беременности, естественного родоразрешения и кормления грудью

− Во время беременности следует проводить динамическое наблюдение за течением HBV-инфекции, включая регулярное (каждые 1-2 месяца) исследование общего анализа крови с подсчетом тромбоцитов и функциональных проб печени (АЛТ, АСТ, билирубин, альбумин, креатинин, МНО, щелочная фосфатаза), а также определение показателей, требуемых в случае назначения ПВТ

− Показания к ПВТ по поводу хронической HBV-инфекции у беременных, в целом, соответствуют таковым в общей популяции, однако, имеются противопоказания по применению ряда препаратов

− В конце 2 триместра беременности необходимо исследовать вирусную нагрузку для определения показаний к ПВТ в целях профилактики перинатальной трансмиссии

− Пег-ИФН абсолютно противопоказан, ламивудин и энтекавир по влиянию на беременность отнесены FDA к категории C, а тенофовир и телбивудин - к категории B (классификация основана на данных о тератогенности, полученных в доклинических исследованиях). При беременности предпочтительно использовать препараты категории В.

− До начала терапии HBV-инфекции следует обсудить вопросы планирования семьи, при этом женщина должна получить исчерпывающую информацию о безопасности и рисках препаратов в случае их приема во время беременности и кормления грудью

− Ребёнку, рождённому женщиной с HBV-инфекцией, в первые 8 часов после родов должна быть проведена активная (вакцина) и пассивная (HBIg) иммунизация против вирусного гепатита В в соответствии с инструкциями по применению зарегистрированных в РК препаратов

− У женщин с хронической HBV-инфекцией имеется риск реактивации гепатита в постнатальном периоде, особенно после отмены ранее назначенной ПВТ, в связи с чем таким женщинам целесообразно ежемесячное исследование функциональных проб печени как минимум на протяжении 6 месяцев после родов.

Женщины репродуктивного возраста с хронической HBV-инфекцией могут принадлежать к следующим группам:

− Женщины, планирующие беременность

− Беременные, не получающие ПВТ

− Женщины с беременностью, наступившей во время ПВТ

Тактика у женщин с хронической HBV-инфекцией, планирующих беременность, заключается в следующем:

− При отсутствии показаний к противовирусной терапии пациентка подлежит динамическому наблюдению

− В случае отсутствия активного заболевания печени и стадии менее F3 возможна отсрочка терапии до рождения ребенка

− При наличии активного заболевания печени со стадией F3 и выше (тяжелом фиброзе и циррозе) у женщин, которые согласны отложить запланированную беременность, целесообразно провести курсовое лечение Пег-ИФН, при этом следует помнить о необходимости эффективной контрацепции во время лечения. В случае невозможности или неэффективности терапии Пег-ИФН, а также в случае планирования беременности в ближайшее время, показана терапия АН, которую рекомендуется продолжать во время наступившей беременности и после нее, при этом тенофовир представляется наиболее рациональным выбором

Тактика у беременных с хронической HBV-инфекцией, не получавших ПВТ, заключается в следующем:

− При отсутствии показаний к противовирусной терапии и вирусной нагрузке HBV ДНК менее 1 000 000 МЕ/мл пациентка подлежит динамическому наблюдению

− В случае стадии заболевания печени менее F3 и вирусной нагрузке HBV ДНК менее 1 000 000 МЕ/мл возможна отсрочка терапии до рождения ребенка

− В случае отсутствия активного заболевания печени, стадии менее F3 и высокой вирусной нагрузке HBV ДНК (1 000 000 МЕ/мл и выше), особенно при HBeAg-позитивном статусе, имеется высокий риск вертикального заражения (10%), несмотря на активную и пассивную иммунизацию ребенка. Таким женщинам в целях профилактики перинатальной трансмиссии в течение всего 3 триместра назначают АН (тенофовир или телбивудин или ламивудин). Контрольное определение HBV ДНК проводят через 8 недель, а прием препаратов рекомендуют продолжить в течение 12 недель после родов. В дальнейшем необходимость в ПВТ определяется по общим показаниям

− В случае наличия активного заболевания печени с тяжелым фиброзом или циррозом показана стандартная ПВТ с использованием препаратов категории В, из которых наиболее предпочтителен тенофовир. По общим показаниям терапию продолжают после родов

Тактика у женщин с беременностью, наступившей во время ПВТ по поводу ХГВ, заключается в следующем:

− В случаях, когда пациентка во время беременности продолжает принимать назначенные ранее противовирусные препараты, показания к терапии HBV-инфекции должны быть пересмотрены

− В случае отсутствия тяжелого фиброза или цирроза и вирусной нагрузки HBV ДНК менее 1 000 000 МЕ/мл строгих показаний для продолжения противовирусной терапии нет и пациентка подлежит динамическому наблюдению

− В случае применения у пациентки с тяжелым фиброзом или циррозом печени противовирусных препаратов, относящихся к категории В, терапия ими должна быть продолжена во время беременности и по общим показаниям - после родов

− В случае применения при тяжелом фиброзе или циррозе печени противовирусных препаратов, противопоказанных при беременности, пациентку следует проинформировать о возможных рисках влияния данных препаратов на плод. В дальнейшем при сохранении беременности их следует заменить на препараты категории В, из которых предпочтителен тенофовир в связи с его большей активностью, высоким порогом резистентности и доступной информацией по безопасности у беременных женщин. По общим показаниям терапию продолжают после родов.

Реципиенты почки и пациенты на гемодиализе

Все реципиенты почки и пациенты на гемодиализе подлежат обязательному исследованию на наличие HBsAg

Серонегативным пациентам (с отрицательными результатами маркерной диагностики) требуется вакцинация против вирусного гепатита В

Пациентам с хронической болезнью почек, имеющим ХГВ, возможно проведение ПВТ с использованием Пег-ИФН и АН, при этом необходима коррекция доз препаратов в соответствии с инструкцией по применению

У пациентов, перенесших трансплантацию почки, Пег-ИФН противопоказан и проведение ПВТ возможно только с использованием АН. Данная терапия должна быть назначена даже при отсутствии активного заболевания печени всем HBsAg-позитивным реципиентам, получающим ИСТ, в целях профилактики реактивации HBV-инфекции

Во время ПВТ необходим регулярный мониторинг функции почек для своевременной коррекции режима терапии.

Пациенты с циррозом печени

Каждому пациенту с ЦП в исходе ХГВ определяются показания к ТП на основе стандартных оценочных шкал (CTP, MELD)

При компенсированном ЦП в исходе ХГВ ПВТ проводится независимо от вирусной нагрузки в стандартном режиме с использованием Пег-ИФН и АН

При декомпенсированном ЦП в исходе ХГВ Пег-ИФН противопоказан. ПВТ проводится АН, назначаемыми независимо от вирусной нагрузки, при этом следует иметь ввиду риск развития лактат-ацидоза (особенно на фоне терапии энтекавиром), что требует проведения тщательного клинико-лабораторного мониторинга

ПВТ на основе АН при ЦП назначается на длительный период времени с регулярным (каждые 3 месяца) мониторинге HBV ДНК для своевременной коррекции терапии в случае ее неудачи

В лечении ЦП среди АН предпочтительны тенофовир и энтекавир в виде монотерапии в связи с их высокой противовирусной активностью и минимальным риском резистентности; у пациентов с клиренсом креатинина менее 50 мл/мин дозы АН должны быть снижены в соответствии с инструкцией по применению

Всем пациентам с ЦП, независимо от статуса терапии и ее эффективности, включая случаи достижения устойчивого вирусологического ответа и вирусологической ремиссии, обязателен регулярный (1 раз в 3 месяца) скрининг на ГЦК, с учетом существующего риска.

Пациенты после ТП по поводу HBV-ассоциированных заболеваний печени

Всем пациентам с планируемой ТП по поводу HBV-ассоциированных заболеваний печени в до- и посттрансплантационном периоде требуется ПВТ с использованием АН, предпочтительно, 1 линии

(менее 100% вероятности применения):

|

МНН |

Форма выпуска |

| Ламивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг |

| Телбивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг |

| Энтекавир | Таблетки диспергируемые 0,5 мг |

| Эпоэтин альфа | |

| Эпоэтин бета | 2000 МЕ 15 |

| Филграстим | 30 млн.ЕД |

| Парацетамол | таблетки 500 мг |

| Левотироксин натрия | таблетки 25 мкг |

| Левотироксин натрия | |

| Ламивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг |

| Телбивудин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг |

| Энтекавир | Таблетки диспергируемые 0,5 мг |

| Эпоэтин альфа | раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 МЕ/0,5 мл 15 |

| Эпоэтин бета | 2000 МЕ 15 |

| Филграстим | 30 млн.ЕД |

| Парацетамол | таблетки 500 мг |

| Левотироксин натрия | таблетки 25 мкг |

| Левотироксин натрия | таблетки 50 мкг |

| Левотироксин натрия | таблетки 50 мкг |

| Адаметионин | лиофилизированный порошок, 500 мг |

| Тромбоконцентрат | в/в |

Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной помощи: нет.

Другие виды лечения: нет.

Хирургическое вмешательство: нет.

Профилактические мероприятия:

Обязательная вакцинация против гепатита В всем новорожденным и декретированным группам

Ранняя вакцинация новорожденных от HBsAg-позитивных матерей вакциной против гепатита В и иммуноглобулином человека против гепатита В (HBIG) в соответствии с инструкциями зарегистрированных в РК препаратов

Использование барьерных контрацептивов (презервативов) при контактах HBsAg - позитивных лиц с сексуальными партнерами, не имеющих HBV-инфекции, постинфекционного либо поствакцинального иммунитета.

Показания для плановой госпитализации:

Выраженная активность заболевания;

Декомпенсация заболевания печени (включая осложнения цирроза печени в исходе хронического вирусного гепатита В);

Пункционная биопсия печени;

Начальный период противовирусной терапии у пациентов с прогнозируемыми побочными явлениями средней и тяжелой степени;

Побочные явления в результате противовирусной терапии (цитопении, инфекции, психоневрологические нарушения и другие побочные явления средней и тяжелой степени);

Определение показаний и обследование перед трансплантацией печени.

Информация

Источники и литература

- Протоколы заседаний Экспертного совета РЦРЗ МЗСР РК, 2015

- 1. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. Journal of Hepatology, 2012 vol. 57 p. 167–185. 2. NICE clinical guideline: Diagnosis and management of chronic hepatitis B in children, young people and adults//June 2013. 3. The Korean Association for the Study of the Liver (KASL) Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. Clin Mol Hepatol Volume_18 Number_2 June 2012. 4. Sherlock"s Diseases of the Liver and Biliary System 12th Edition by James S. Dooley (Editor), Anna Lok (Editor), Andrew K. Burroughs (Editor), Jenny Heathcote (Editor), 2011. 5. Management of chronic hepatitis B: Canadian Association for the Study of the Liver consensus guidelines, Carla S Coffin MD MSc, FRCPC, Scott K Fung MD, FRCPC, Mang M Ma MD, FRCPC, Can J Gastroenterol Vol 26 No 12, December 2012. 6. American Association for the Study of Liver Diseases: Liver Biopsy, Don C. Rockey, Stephen H. Caldwell, Zachary D. Goodman, Rendon C. Nelson, and Alastair D. Smith. Hepatology, March 2009. 7. Noninvasive models of liver fibrosis, Zeng et al. Croat Med J. 2015;56:272-9 doi: 10.3325/cmj.2015.56.272. 8. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. J.Hepatol (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.04.006. 9. Wong GL, Wong VW, Choi PC, Chan AW, Chan HL. Development of a noninvasive algorithm with transient elastography (Fibroscan) and serum test formula for advanced liver fibrosis in chronic hepatitis B. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:1095–1103. 10. Wong GL, Chan HL, Choi PC, Chan AW, Yu Z, Lai JW, et al. Non-invasive algorithm of enhanced liver fibrosis and liver stiffness measurement with transient elastography for advanced liver fibrosis in chronic hepatitis B. Aliment Pharmacol Ther 2014;39:197–208. 11. Comparison of Diagnostic Accuracy of Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index and Fibrosis-4 Index for Detecting Liver Fibrosis in Adult Patients With Chronic Hepatitis B Virus Infection: A Systemic Review and Meta-analysis, Xiao et al. Hepatology, January 2015. 12. Kim HC, Nam CM, Jee SH, Han KH, Oh DK, Suh I. Normal serum aminotransferase concentration and risk of mortality from liver diseases: prospective cohort study. BMJ 2004;328:983. 13. Prati D, Taioli E, Zanella A, Della Torre E, Butelli S, Del Vecchio E, et al. Updated definitions of healthy ranges for serum alanine aminotransferase levels. Ann Intern Med 2002;137:1-10. 14. Kariv R, Leshno M, Beth-Or A, Strul H, Blendis L, Kokia E, et al. Reevaluation of serum alanine aminotransferase upper normal limit and its modulating factors in a large-scale population study. Liver Int 2006;26:445-450. 15. Polish HBV Expert Group, Therapeutic recommendations for 2013: antiviral treatment for chronic hepatitis B. Przegl epidemiol 2013; 67: 287 – 295. 16. Kao JH, Wu NH, Chen PJ, Lai MY, Chen DS. Hepatitis B genotypes and the response to interferon therapy. J Hepatol 2000;33:998-1002. 17. Keeffe EB, Dieterich DT, Han SH, Jacobson IM, Martin P, Schiff ER, et al. A treatment algorithm for the management of chronic hepatitis B virus infection in the United States: 2008 update. Clin Gastroenterol Hepatol 2008;6:1315-1341. 18. Wedemeyer H, Yurdaydin C, Dalekos GN, Erhardt A, Cakaloglu Y, Degertekin H, et al. Peginterferon plus adefovir versus either drug alone for hepatitis delta. N Engl J Med 2011;364:322–331. 19. Yurdaydin C, Idilman R, Bozkaya H, Bozdayi AM. Natural history and treatment of chronic delta hepatitis. J Viral Hepat 2010;17:749–75. 20. Papatheodoridis GV, Manolakopoulos S, Touloumi G, Vourli G, Raptopoulou-Gigi M, Vafiadis-Zoumbouli I, et al. Virological suppression does not prevent the development of hepatocellular carcinoma in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients with cirrhosis receiving oral antiviral(s) starting with lamivudine monotherapy: results of the nationwide HEPNET. Greece cohort study. Gut 2011;60:1109–1116. 21. Gunson RN, Shouval D, Roggendorf M, Zaaijer H, Nicholas H, Holzmann H, et al. Hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections in health care workers (HCWs): guidelines for prevention of transmission of HBV and HCV from HCW to patients. J Clin Virol 2003;27:213–230. 22. Bzowej NH, Hepatitis B. Therapy in pregnancy. Curr Hepat Rep 2010;9:197–204. 23. Xu WM, Cui YT, Wang L, Yang H, Liang ZQ, Li XM, et al. Lamivudine in late pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus infection: a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Viral Hepat 2009;16:94–103. 24. Han GR, Cao MK, Zhao W, Jiang HX, Wang CM, Bai SF, et al. A prospective and open-label study for the efficacy and safety of telbivudine in pregnancy for the prevention of perinatal transmission of hepatitis B virus infection. J Hepatol 2011;55:1215–1221.

Информация

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА

Список разработчиков протокола с указание квалификационных данных:

1) Нерсесов Александр Витальевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и гепатологии с курсом эндоскопии, руководитель отдела гастроэнтерологии и гепатологии РГП на ПХВ «Научно - исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», Председатель Казахской Ассоциации по изучению печени, член Европейской, Американской, Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации по изучению печени, Японского общества гепатологов

2) Калиаскарова Кульпаш Сагындыковна - доктор медицинских наук, профессор кафедры АО «Медицинский университет Астана», главный внештатный гастроэнтеролог МЗСР РК.

3) Доскожаева Сауле Темирбулатовна - доктор медицинских наук, профессор АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования», проректор по учебной и научной работе, заведующая кафедрой инфекционных болезней.

5) Конысбекова Алия Анапьяровна - гастроэнтеролог, АО «Республиканский диагностический центр».

6) Калиева Мира Маратовна - клинический фармаколог, доцент кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д Асфендиярова».

Указание на отсутствие конфликта интересов:

нет.

Рецензенты:

1. Маевская Марина Викторовна - доктор медицинских наук, заведующая отделением гепатологии, Клиники пропедевтики внутренних имени В.Х. Василенко Первого Московского медицинского университета имени И.М. Сеченова, Вице президент российского общества по изучению печени.

2. Кошерова Бахыт Нургалиевна - доктор медицинских наук, профессор, проректор по клинической работе и НПР РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»:

3. Рахметова Венера Саметовна -доктор медицинских наук, руководитель отдела гепатологии, АО «Национальный научный медицинский центр»

Прием предложений (с заполненной формой обоснования) идет до 29 марта 2019 года: [email protected] , [email protected] , [email protected]

Внимание!

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement, не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement является исключительно информационно-справочным ресурсом. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.

По определению ВОЗ, хронический гепатит (ХГ) — это хронический воспалительный процесс в печени, который длится на протяжении 6 месяцев и дольше. Хронический гепатит — это хронический рецидивирующий диффузный деструктивно-воспалительный процесс, морфологически характеризующийся персистенцией некрозов, воспалением, фиброзом при сохранении общей архитектоники печени.

Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) — прогрессирующее заболевание печени, вызванное вирусом гепатита В (HBV), одна из актуальных проблем медицины в связи с непрерывно увеличивающейся заболеваемостью, частым развитием неблагоприятных исходов (цирроз печени, гепатокарцинома) и высокой летальностью. По данным ВОЗ, 7% населения земного шара (более 400 млн чел.) являются носителями HBV.

HBV имеет высокую генетическую вариабельность из-за наличия этапа транскрипции в репликации с образованием прегенома. Чаще мутации происходят в участке гена, кодирующего синтез HBeAg. Замена гуанина на аденин в pre-core зоне HBV вызывает формирование участка ДНК, препятствующего считыванию информации и синтезу HBeAg. Мутировавший вирус «HBV минус HBeAg» ускользает от иммунной защиты, длительно сохраняется в организме, избегая элиминации. Мутации HBV приводят к повышению его патогенности и более тяжелому течению заболевания. В сыворотке крови одновременно с HBsAg выявляются ДИК-HBV. Мутантные штаммы HBV имеют особенный профиль серологических маркеров инфицирования (HBsAg при отсутствии анти-НВс, HBeAg и анти-НВе), полимеразная цепная реакция (ПЦР) определяет наличие ДНК-HBV.

В течении хронического вирусного гепатита B выделяют две фазы — репликативную и интегративную. В репликативной фазе происходит репликация ДНК-HBV и синтез HBcAg, HBeAg и HBsAg. Она определяет тяжесть поражения и контагиозность больных. Внепеченочная репликация приводит к генерализованной вирусной инфекции, системным проявлениям заболевания. В интегративной фазе происходит интеграция ДНК-HBV в геном гепатоцитов, в неактивном состоянии вирус сохраняется в ядрах. В этой фазе в крови отсутствуют ДHK-HBV, ДНК-полимераза, HBeAg, определяются анти-НВе (сероконверсия HBeAg в анти-НВе), HBsAg, могут быть выявлены антитела IgG к НВс.

При гепатитах наиболее важный диагностический и прогностический критерий — некроз паренхимы печени. Однако имеются две существенные особенности. Первая — в печеночной ткани отсутствуют некротизированные гепатоциты, а видны лишь участки печеночной дольки, замещенные мононуклеарными инфильтратами. Вторая — отсутствие полиморфноядерных лейкоцитов, стереотипной реакции на некроз во всех органах и тканях. Следовательно, основным механизмом гибели гепатоцитов при хронических поражениях печени, в том числе и при HBV-инфекции, является апоптоз. Характерным гистологическим признаком вирусного гепатита являются округлые гомогенные эозинофильные образования, часто содержащие пикнотические ядра. Гепатоциты в состоянии апоптоза называются тельцами Каунсильмена. В клетках в состоянии апоптоза, который является защитным механизмом, не происходит вирусной репликации.

Хронический вирусный гепатит В чаще имеет малосимптомное сглаженное течение. У большинства больных в течение 5-10 лет после инфицирования клинические симптомы отсутствуют. Первым в дебюте клинической картины чаще проявляется астеновегетативный синдром .Больные жалуются на слабость, быструю утомляемость, чувство усталости после ночного сна, головную боль, нервозность. Позднее возникают диспепсические расстройства. Появляются тяжесть в эпигастральной и правой подреберной областях, тошнота, горечь во рту, снижается аппетит. Важным объективным клиническим симптомом болезни является гепатомегалия . Край печени при пальпации часто болезненный, умеренно плотный, гладкий. Такое малосимптомное течение на протяжении длительного периода наблюдается у 65-70% больных с ХВГВ. У 30-35% заболевание протекает с более выраженной клинической картиной с ремиссиями и обострениями. Нередко появляются внепеченочные знаки. К ним относят телеангиэктазии, пальмарную и плантарную эритемы.

HBV может вызывать полиорганное поражение с разнообразными внепеченочными (системными) проявлениями. Выделяют две группы патогенетических механизмов их развития. К первой относят патологические изменения, развивающиеся в результате преимущественно реакций гиперчувствительности замедленного типа — миокардит, перикардит, артриты, миозиты, поражение легких (гранулематозы), синдром Шегрена. Вторая группа внепеченочных проявлений включает патологию, возникающую преимущественно вследствие иммунокомплексных реакций с повреждающим действием на стенки сосудов и развитием васкулитов. К клиническим вариантам внепеченочных проявлений при HBV-инфекции, связанных с образованием в тканях иммунных комплексов (ИК), относят: гломерулонефриты; артриты; ревматические полимиалгии; вторичные смешанные криоглобулинемии; папулезные акродерматиты.

Диагноз хронический вирусный гепатит В устанавливают при наличии клинико-лабораторной симптоматики хронического гепатита (гепатомегалия, спленомегалия, синдром цитолиза, холестаза, мезенхимальный воспалительный синдром) с использованием серологических маркеров HBV -инфекции и результатов ПЦР. По результатам пункционной биопсии печени проводят морфологическую верификацию диагноза.

Лабораторную диагностику следует проводить поэтапно, от простых методов, доступных всем лечебным учреждениям, к более сложным, выполняемым в крупных специализированных центрах (см. табл. 1).

|

Этап |

Метод |

|

Первичная неспецифическая диагностика хронических диффузный поражений печени |

Биохимические исследования; |

|

Серологические методы; |

|

|

Определение стадии фиброза печени |

|

|

Обследование для решения вопроса о возможности проведения противовирусной терапии (ПВТ) |

Исследование щитовидной железы. |

Первичная неспецифическая диагностика хронических диффузных поражений печени

Первичная диагностика начинается с общего анализа крови, мочи и исследования основных биохимических показателей.

В гемограмме убольшинства пациентов изменения отсутствуют, реже определяют умеренную анемию, лейкопению, нейтропению, лимфопению, тромбоцитопению, увеличение СОЭ. Чаще изменения в анализах крови обусловлены действием вируса на костный мозг.

На первом этапе диагностики определяют следующие биохимические показатели: уровни аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (ACT), щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), альбуминов, холинэстеразы, билирубина и его фракции, протромбиновый индекс, тимоловую пробу (ТП). АЛТ локализуется в основном в цитозольной фракции гепатоцитов. При нарушении внутренней структуры этих клеток и повышении их проницаемости фермент попадает в кровь в большей концентрации, что характерно как для острого гепатита, так и для обострения хронического. АЛТ считается индикаторным ферментом, который является основным показателем в лабораторном синдроме цитолиза. При заболеваниях печени АЛТ повышается раньше и в большей степени, чем ACT. ACT находится преимущественно в митохондриях гепатоцитов (80%), проникает в кровь при более тяжелых повреждениях этих клеток. АЛТ считается более чувствительным ферментом в ранней диагностике поражений печени по сравнению с ACT.

При умеренном воспалительном процессе в печени митохондрии повреждаются незначительно. В кровь полностью высвобождаются АЛТ, содержащаяся в цитозоле, и меньшая фракция ACT. Коэффициент де Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ при вирусных гепатитах <1,33 ед (чаще 0,6-0,8 ед). При тяжелом течении гепатитов в кровь поступает основная (митохондриальная) фракция ACT из гепатоцитов. В этих случаях показатели ACT приобретают особую диагностическую и прогностическую значимость. Необходимо помнить, что резкое повышение ACT характерно для поражений сердечной мышцы (чаще при инфаркте миокарда), коэффициент де Ритиса >1,33.

Общий билирубин, неконъюгированный (непрямой) и конъюгированный (прямой). При диффузных поражениях печени с развитием паренхиматозной желтухи прямой билирубин не экскретируется в желчные капилляры, содержание его в крови значительно возрастает. Прямой билирубин может фильтроваться в почках и накапливаться в моче (в отличие от непрямого билирубина). Количество непрямого билирубина в крови также увеличивается из-за нарушения синтеза гепатоцитами билирубин-глюкуронидов. Прогрессирующее повышение концентрации свободного билирубина свидетельствует о тяжелом поражении печеночной ткани и считается прогностически неблагоприятным. Уровень билирубинемии зависит также от темпов прогрессирования заболевания, может быть признаком печеночной недостаточности.

Щелочная фосфотаза в печени локализуется в микроворсинках желчных канальцев, в меньшей степени в цитозоле гепатоцитов. Повышение уровня этого фермента в крови свидетельствует о наличии холестаза (как внутри-, так и внепеченочного).

Гамма-глутамилтранспептидаза более чувствительна при повреждении гепатоцитов, чем АЛТ и АСТ, считается органоспецифическим ферментом, индикаторным показателем гепатоксичности. Причинами повышения ГГТП в крови чаще всего являются: холестаз, цитолиз, алкогольная и лекарственная интоксикация, неопластический процесс в печени. Динамика активности ГГТП дает возможность проводить контроль эффективности лечения.

Альбумины сыворотки, холинэстеразу и протромбиновый индекс относят к индикаторам гепатодепрессивного (гепатопривного) синдрома или синдрома малой печеночной недостаточности, который предусматривает любые нарушения метаболической функции печени без энцефалопатии.

Определение холинэстеразы , альбуминов и протромбинового индекса считают пробами средней чувствительности. Снижение показателей этих индикаторов гепатодепрессии средней чувствительности на 10-20% расценивают как незначительное, на 21-40% — как умеренное, более чем на 40% — как значительное.

Тимоловую пробу относят к индикаторам мезенхимально-воспалительного синдрома. Повышение ТП отражает изменение коллоидной устойчивости сыворотки крови, вызванное уменьшением соотношения альбумины/глобулины, увеличением содержания глобулиновых фракций. Печень — основной, но не единственный, белковосинтезирующий орган. Поэтому повышение ТП можно наблюдать при всех заболеваниях, сопровождающихся диспротеинемией. Длительное и значительное повышение показателей ТП может быть обусловлено переходом острого гепатита в хронический и указывать на активность процесса.

УЗИ — этап первичной диагностики диффузных изменений печени. При ХВГВ определяют умеренно выраженную гепатомегалию без деформации контуров. Структура печени чаще однородная, эхогенность может быть умеренно и равномерно повышена, возможно утолщение капсулы (норма до 3 мм).

Признаки портальной гипертензии отсутствуют (диаметр портальной вены меньше 13 мм, селезеночной — меньше 6,2 мм). Может наблюдаться умеренное увеличение селезенки.

Специфическая диагностика HBV-инфекции

Специфическая диагностика HBV -инфекции начинается с использования серологических методов: иммуноферментного анализа (ИФА) с диагностикумами ELISA III поколения и иммунохроматографического анализа (ИХА). Последний является методом экспресс-диагностики. ИФА-диагностикумы высокочувствительны (не менее 96%) и специфичны (не менее 98%). Недостаток метода в длительности исследования (минимум несколько часов) — в большинстве лабораторий результат может быть получен не раньше чем через 24 ч. Существенной является и высокая стоимость исследования.