Признаки хронической гематомы на кт. Субдуральная гематома головного мозга

Субдуральная гематома - объёмное скопление крови, расположенное между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками и вызывающее сдавление головного мозга.

Изолированные субдуральные гематомы составляют приблизительно 2/5 общего количества внутричерепных кровоизлияний и занимают первое место среди различных видов гематом. Среди пострадавших с черепно-мозговой травмой острая субдуральная гематома составляет 1-5%, достигая 9-22% при тяжёлой черепно-мозговой травмы. Субдуральные гематомы преобладают у мужчин по сравнению с женщинами (3:1), их встречают во всех возрастных категориях, но чаще у лиц старше 40 лет.

Эпидемиология

Подавляющее большинство субдуральных гематом образуется в результате черепно-мозговой травмы. Значительно реже они возникают при сосудистой патологии головного мозга (например, гипертоническая болезнь, артериальные аневризмы, артерио-венозные мальформации и т.д.), а в части случаев бывают следствием приёма антикоагулянтов. Изолированные субдуральные гематомы составляют приблизительно 2/5 общего количества внутричерепных кровоизлияний и занимают первое место среди различных видов гематом. Среди пострадавших с черепно-мозговой травмой острая субдуральная гематома составляет 1-5%, достигая 9-22% при тяжёлой черепно-мозговой травмы. Субдуральные гематомы преобладают у мужчин по сравнению с женщинами (3:1), их встречают во всех возрастных категориях, но чаще у лиц старше 40 лет.

Причины субдуральной гематомы

Подавляющее большинство субдуральных гематом образуется в результате черепно-мозговой травмы. Значительно реже они возникают при сосудистой патологии головного мозга (например, гипертоническая болезнь, артериальные аневризмы, артерио-венозные мальформации и т.д.), а в части случаев бывают следствием приёма антикоагулянтов.

Патогенез

Субдуральные гематомы развиваются при травме головы различной степени тяжести. Для острых субдуральных гематом более характерна тяжёлая черепно-мозговая травма, а для подострых и (особенно) хронических - относительно лёгкая травма. В отличие от эпидуральных субдуральные гематомы возникают не только на стороне приложения травмирующего агента, но и на противоположной стороне (приблизительно с той же частотой).

Механизмы образования субдуральных гематом различны. При гомолатеральных повреждениях он в известной мере сходен с формированием эпидуральных гематом, то есть травмирующий агент с небольшой площадью приложения воздействует на неподвижную или малоподвижную голову, обусловливая локальный ушиб мозга и разрыв пиальных или корковых сосудов в области травмы.

Образование субдуральных гематом, контралатеральных месту приложения травмирующего агента, обычно обусловлено смещением мозга, возникающим при ударе головой, находящейся в сравнительно быстром движении, о массивный неподвижный или малоподвижный предмет (падение с относительно большой высоты, с движущегося транспорта на мостовую, столкновение автомашин, мотоциклов, падение навзничь и т.д.). При этом разрываются так называемые мостовые вены, впадающие в верхний сагиттальный синус.

Развитие субдуральных гематом возможно и при отсутствии прямого приложена ния травмирующего агента к голове. Резкое изменение скорости или направления движения (при внезапной остановке быстро движущегося транспорта, падении с высоты на ноги, ягодицы и т.п.) также способно вызвать смещение полушарий мозга и разрывы соответствующих вен.

Кроме того, субдуральные гематомы на противоположной стороне могут возникать при воздействии травмирующего агента, имеющего широкую площадь приложения, на фиксированную голову, когда происходит не столько локальная деформация черепа, сколько смещение мозга, часто с разрывом вен, впадающих в сагиттальный синус (удар бревном, падающим предметом, снежной глыбой, бортом автомашины и т.д.). Нередко в образовании субдуральных гематом одновременно участвуют разные механизмы, что объясняет значительную частоту их двустороннего расположения.

В отдельных случаях субдуральные гематомы формируются за счёт прямого ранения венозных пазух, при нарушении целостности твёрдой мозговой оболочки с разрывом её сосудов, а также при повреждении кортикальных артерий.

В развитии подострых и (особенно) хронических субдуральных гематом значительную роль играют также вторичные кровоизлияния, происходящие вследствие нарушения целостности сосудов под влиянием дистрофических, ангионевротических и ангионекротических факторов.

Симптомы субдуральной гематомы

Симптомы субдуральных гематом чрезвычайно вариабельны. Наряду с их объёмом, источником кровотечения, темпом образования, особенностями локализации, распространения и другими факторами это обусловлено более частыми, чем при эпидуральных гематомах, тяжёлыми сопутствующими повреждениями головного мозга; нередко (в связи с механизмом противоудара) они бывают двусторонними.

Клиническая картина складывается из общемозговых, локальных и вторичных стволовых симптомов, что обусловлено компрессией и дислокацией мозга с развитием внутричерепной гипертензии. Типично наличие так называемого «светлого» промежутка - времени после травмы, когда клинические проявления субдуральной гематомы отсутствуют. Продолжительность «светлого» промежутка (развёрнутого или стёртого) при субдуральных гематомах колеблется в очень широких пределах - от нескольких минут и часов (при остром их развитии) до нескольких дней (при подостром развитии). При хроническом течении этот промежуток может достигать нескольких недель, месяцев и даже лет. В таких случаях клинические проявления гематомы могут быть спровоцированы самыми различными факторами: дополнительной травмой, колебаниями артериального давления и др. При сопутствующих ушибах головного мозга «светлый» промежуток часто отсутствует. При субдуральных гематомах ярче, чем при эпидуральных, бывают выражены волнообразность и постепенность в изменении состояния сознания. Однако иногда больные внезапно впадают в коматозное состояние, как и при эпидуральных гематомах.

Таким образом, часто описываемая при характеристике клинического течения субдуральной гематомы трёхфазность расстройств сознания (первичная потеря сознания после травмы, его восстановление на какой-то период и последующее повторное выключение) может отсутствовать.

В отличие от эпидуральных гематом, при которых нарушения сознания протекают в основном по стволовому типу, при субдуральных гематомах, особенно при подострых и хронических, нередко отмечают дезинтеграцию сознания по корковому типу с развитием аментивных, онейроидных, делириеподобных состояний, нарушений памяти с чертами корсаковского синдрома, а также «лобной психики» со снижением критики к своему состоянию, аспонтанностью, эйфорией, нелепым поведением, нарушением контроля над функциями тазовых органов.

В клинической картине субдуральных гематом часто отмечают психомоторное возбуждение. При субдуральных гематомах несколько чаще, чем при эпидуральных, встречают эпилептические припадки. Преобладают генерализованные судорожные пароксизмы.

Головная боль у доступных контакту больных с субдуральной гематомой - почти постоянный симптом. Наряду с цефалгией, имеющей оболочечный оттенок (иррадиация боли в глазные яблоки, затылок, болезненность при движениях глаз, светобоязнь и т.д.), и объективизируемой локальной болезненностью при перкуссии черепа при субдуральных гематомах гораздо чаще, чем при эпидуральных, встречают и диффузные гипертензионные головные боли, сопровождающиеся ощущением «распирания» головы. Периоду усиления головных болей при субдуральной гематоме нередко сопутствует рвота.

Приблизительно в половине наблюдений при субдуральных гематомах регистрируют брадикардию. При субдуральных гематомах, в отличие от эпидуральных, застойные явления на глазном дне бывают более частым компонентом компрессионного синдрома. У больных с хроническими гематомами можно выявить застойные диски со снижением остроты зрения и элементами атрофии диска зрительного нерва. Необходимо отметить, что в связи с тяжёлыми сопутствующими ушибами головного мозга субдуральные гематомы, прежде всего острые, нередко сопровождаются стволовыми нарушениями в виде расстройств дыхания, артериальной гипер- или гипотензии, ранней гипертермии, диффузных изменений мышечного тонуса и рефлекторной сферы.

Для субдуральных гематом, в отличие от эпидуральных, более характерно преобладание общемозговой симптоматики над сравнительно распространённой очаговой. Однако сопутствующие ушибы, а также явления дислокации порой обусловливают наличие в клинической картине заболевания сложных соотношений различных групп симптомов.

Среди очаговых признаков при субдуральных гематомах наиболее важную роль играет односторонний мидриаз со снижением или утратой реакции зрачка на свет. Мидриаз, гомолатеральный субдуральной гематоме, встречают в половине наблюдений (а при острых субдуральных гематомах - в 2/3 случаев), что значительно превышает количество аналогичных находок при эпидуральных гематомах. Расширение зрачка на стороне, противоположной гематоме, отмечают гораздо реже, оно бывает обусловлено ушибом противоположного полушария или ущемлением противоположной гематоме ножки мозга в отверстии мозжечкового намёта. При острой субдуральной гематоме преобладает предельное расширение гомолатерального зрачка с утратой его реакции на свет. При подострых и хронических субдуральных гематомах мидриаз чаще бывает умеренным и динамичным, без выпадения фотореакций. Нередко изменение диаметра зрачка сопровождается птозом верхнего века на той же стороне, а также ограничением подвижности глазного яблока, что может указывать на краниобазальный корешковый генез глазодвигательной патологии.

Пирамидный гемисиндром при острой субдуральной гематоме, в отличие от эпидуральной, по диагностической значимости уступает мидриазу. При подострой и хронической субдуральной гематоме латерализационная роль пирамидной симптоматики возрастает. Если пирамидный гемисиндром достигает степени глубокого пареза или паралича, то чаще это обусловлено сопутствующим ушибом головного мозга. Когда субдуральные гематомы выступают в «чистом виде», пирамидный гемисиндром обычно характеризуется анизорефлексией, небольшим повышением тонуса и умеренным снижением силы в контралатеральных гематоме s конечностях. Недостаточность VII черепного нерва при субдуральных гематомах обычно имеет мимический оттенок.

При субдуральных гематомах пирамидный гемисиндром чаще, чем при эпидуральных, оказывается гомолатеральным или двусторонним вследствие сопутствующего ушиба или дислокации мозга. Дифференциации причины помогает быстрое значительное уменьшение дислокационного гемипареза при рефессе ущемления ствола и сравнительная стабильность гемисиндрома вследствие ушиба мозга. Следует также помнить, что билатеральность пирамидной и другой очаговой симптоматики может быть обусловлена двусторонним расположением субдуральных гематом.

При субдуральных гематомах симптомы раздражения в виде фокальных судорог, как правило, проявляются на противоположной гематоме стороне тела.

При локализации субдуральной гематомы над доминантным полушарием нередко выявляют речевые нарушения, чаще сенсорные.

Расстройства чувствительности по частоте значительно уступают пирамидным симптомам, но всё же при субдуральных гематомах они возникают чаще, чем при эпидуральных, характеризуясь не только гипалгезией, но и нарушениями эпикритических видов чувствительности. Удельный вес экстрапирамидной симптоматики при субдуральных гематомах, особенно хронических, сравнительно велик. Обнаруживают пластические изменения мышечного тонуса, общую скованность и замедленность движений, рефлексы орального автоматизма и хватательный рефлекс.

Формы

Мнение об относительно медленном развитии субдуральных гематом, по сравнению с эпидуральными, долго господствовало в литературе. В настоящее время установлено, что острые субдуральные гематомы по бурному темпу своего развития часто не уступают эпидуральным. Субдуральные гематомы по течению разделяют на острые, подострые и хронические. К острым относят гематомы, при которых сдавление мозга клинически проявляется в 1-e-3-и сут после черепно-мозговой травмы, к подострым - на 4-10-е сут, а к хроническим субдуральным гематомам - манифестирующие через 2 нед и более после травмы. Методы неинвазивной визуализации показали, что эти сроки весьма условны, тем не менее деление на острые, подострые и хронические субдуральные гематомы сохраняет своё клиническое значение.

Острая субдуральная гематома

Острая субдуральная гематома приблизительно в половине наблюдений проявляется картиной компрессии головного мозга в первые 12 ч после травмы. Следует выделять 3 основных варианта развёртывания клинической картины острых субдуральных гематом.

Классический вариант

Классический вариант встречают редко. Он характеризуется трёхфазным изменением состояния сознания (первичная утрата в момент травмы, развёрнутый «светлый» промежуток и вторичное выключение сознания).

В момент черепно-мозговой травмы, сравнительно нетяжёлой (ушиб головного мозга лёгкой или средней степени), отмечают непродолжительную потерю сознания, в ходе восстановления которого наблюдают лишь умеренное оглушение либо его элементы.

В период светлого промежутка, длящегося от 10-20 мин до нескольких часов, изредка 1-2 сут, больные жалуются на головную боль, тошноту, головокружение, появляется амнезия. При адекватности поведения и ориентировке в окружающей обстановке обнаруживают быструю истощаемость и замедление интеллектуально-мнестических процессов. Очаговая неврологическая симптоматика в период светлого промежутка если и присутствует, то обычно она мягкая и рассеянная.

В дальнейшем происходит углубление оглушения с появлением повышенной сонливости или психомоторного возбуждения. Больные становятся неадекватными, резко усиливается головная боль, возникает повторная рвота. Более отчётливо проявляется очаговая симптоматика в виде гомолатерального мидриаза, контралатеральных пирамидной недостаточности и расстройств чувствительности, а также других нарушений функций сравнительно обширной корковой зоны. Наряду с выключением сознания развивается вторичный стволовый синдром с брадикардией, повышением артериального давления, изменением ритма дыхания, двусторонними вестибулоглазодвигательными и пирамидными нарушениями, тоническими судорогами.

Вариант со стёртым «светлым» промежутком

Этот вариант встречают нередко. Субдуральная гематома обычно сочетается с тяжёлыми ушибами головного мозга. Первичная утрата сознания часто достигает степени комы. Выражена очаговая и стволовая симптоматика, обусловленная первичным повреждением вещества мозга. В дальнейшем отмечают частичное восстановление сознания до оглушения, обычно глубокого. В этот период расстройства жизненно важных функций несколько уменьшаются. У пострадавшего, вышедшего из комы, иногда отмечают психомоторное возбуждение, поиски анталгического положения. Нередко удаётся выявить головную боль, выражены менингеальные симптомы. Спустя тот или иной срок (от нескольких минут до 1-2 сут) стёртый «светлый» промежуток сменяется повторным выключением сознания до сопора или комы с углублением нарушений жизненно важных функций, развитием вестибуло-глазодвигательных расстройств и децеребрационной ригидности. По мере наступления коматозного состояния усугубляется определяемая воздействием гематомы очаговая симптоматика, в частности, появляется или становится предельным односторонний мидриаз, нарастает гемипарез, иногда могут развиваться эпилептические припадки.

Вариант без «светлого» промежутка

Вариант без «светлого» промежутка встречают часто, обычно при множественных тяжёлых повреждениях мозга. Сопор (а чаще кома) с момента травмы до операции или гибели больного не претерпевает какой-либо существенной положительной динамики.

Подострая субдуральная гематома

Подострая субдуральная гематома в отличие от острой характеризуется сравнительно медленным развёртыванием компрессионного синдрома и значительно большей продолжительностью «светлого» промежутка. В связи с этим её часто расценивают как сотрясение или ушиб головного мозга, а иногда и как нетравматическое заболевание (грипп, менингит, спонтанное субарахноидальное заболевание, алкогольная интоксикация и др.). Несмотря на часто раннее образование подострых субдуральных гематом, их угрожающая клиническая манифестация обычно происходит через 3 сут после травмы. Тяжесть травмы при ней нередко уступает таковой при острой. В большинстве случаев они возникают при относительно лёгких травмах головы.

Трёхфазность в изменении сознания гораздо более характерна для подострой субдуральной гематомы, чем для острой. Длительность первичной потери сознания у большинства пострадавших колеблется от нескольких минут до часа. Наступающий затем «светлый» промежуток может длиться до 2 нед, проявляясь более типично развёрнутым вариантом.

Во время «светлого» промежутка пострадавшие находятся в ясном сознании либо присутствуют лишь элементы оглушения. Жизненно важные функции не страдают, а если и отмечают повышение артериального давления и брадикардию, то весьма незначительные. Неврологическая симптоматика нередко минимальна, иногда она проявляется каким-либо одним симптомом.

Динамика вторичного выключения сознания у пострадавших вариабельна.

Временами наблюдают волнообразные колебания сознания в пределах оглушения различной степени, а иногда и сопора. В других случаях вторичное выключение сознания развивается прогредиентно: чаще - постепенно на протяжении часов и дней, реже - с бурным входом в кому. Вместе с тем среди пострадавших с субдуральными гематомами встречают и таких, у кого при нарастании других симптомов компрессии мозга длительно сохраняется нарушение сознания в пределах умеренного оглушения.

При подострых субдуральных гематомах возможны изменения психики в виде снижения критики к своему состоянию, дезориентировки в месте и времени, эйфории, неадекватности поведения и апатико-абулические явления.

Подострая субдуральная гематома нередко проявляется психомоторным возбуждением, провоцируемым головными болями. В связи с доступностью больных контакту более ярко, чем при острых гематомах, выступает нарастающая головная боль, играя роль основного симптома. Наряду с рвотой, брадикардией, артериальной гипертензией важным компонентом диагноза компрессионного синдрома становятся застойные явления на глазном дне. Они имеют тенденцию первоначально развиваться на стороне расположения гематомы.

Стволовые симптомы при подострой субдуральной гематоме встречают гораздо реже, чем при острой, и почти всегда они бывают по своему генезу вторичными - компрессионными. Среди латерализационных признаков наиболее значимы гомолатеральный мидриаз и контралатеральная пирамидная недостаточость, они появляются или нарастают в процессе наблюдения. Следует учитывать, что в фазе грубой клинической декомпенсации расширение зрачка может появиться и на противоположной гематоме стороне. Пирамидный гемисиндром при подострых субдуральных гематомах обычно выражен умеренно и гораздо реже, чем при острых гематомах, бывает двусторонним. Благодаря доступности больного контакту почти всегда удаётся обнаружить очаговую полушарную симптоматику, даже если она мягкая или избирательно представлена расстройствами чувствительности, полей зрения, а также нарушениями высших корковых функций. При локализации гематом над доминантным полушарием в половине случаев возникают афатические нарушения. У части больных развиваются фокальные судороги на противоположной стороне тела.

Хронические субдуральные гематомы

К хроническим относят субдуральные гематомы, если они обнаружены или удалены через 14 сут и более после черепно-мозговой травмы. Однако главная их отличительная особенность - не срок верификации сам по себе, а образование капсулы, придающей известную автономность в сосуществовании с головным мозгом и определяющей всю последующую клиническую и патофизиологическую динамику.

Диагностика субдуральной гематомы

При распознавании субдуральной гематомы часто приходится преодолевать затруднения, обусловленные многообразием форм клинического проявления и течения. В случаях, когда субдуральная гематома не сопровождается тяжёлыми сопутствующими повреждениями головного мозга, её диагностика основывается на трёхфазном изменении сознания: первичной утрате в момент травмы, «светлом» промежутке, повторном выключении сознания, обусловленном компрессией головного мозга.

Если при относительно медленном развитии сдавления мозга в клинической картине наряду с другими признаками выявляют диффузные распирающие головные боли, изменения психики по «лобному» типу и психомоторное возбуждение, есть основания предполагать развитие именно субдуральной гематомы. К этому же заключению может склонять механизм повреждения: удар по голове тупым предметом (чаще по затылочной, лобной или сагиттальной области), удар головой о массивный предмет либо резкое изменение скорости движения, приводящие не столько к локальной импрессии, сколько к смещению мозга в полости черепа с возможностью разрыва мостовых вен и образования субдуральной гематомы на стороне, противоположной месту приложения травмирующего агента.

При распознавании субдуральных гематом следует учитывать нередкое преобладание общемозговой симптоматики над очаговой, хотя эти соотношения и вариабельны. Характер очаговых симптомов при изолированной субдуральной гематоме (их сравнительная мягкость, распространённость и нередко двусторонность) может способствовать диагностике. Предположение о субдуральной гематоме может косвенно подкрепляться особенностями полушарной симптоматики. Выявление расстройств чувствительности более характерно для субдуральных гематом. Краниобазальные симптомы (и среди них, прежде всего, гомолатеральный мидриаз) чаще более выражены, чем при эпидуральных гематомах.

Диагностика субдуральных гематом особенно трудна у пострадавших с тяжёлыми сопутствующими повреждениями мозга, когда «светлый» промежуток отсутствует или бывает стёртым. У пострадавших, находящихся в сопоре или коме, брадикардия, повышение артериального давления, эпилептические припадки настораживают в отношении возможности компрессии мозга. Возникновение или тенденция к углублению расстройств дыхания, гипертермии, рефлекторного пареза взора вверх, децеребрационной ригидности, двусторонних патологических знаков и другой стволовой патологии подкрепляют предположение о сдавлении мозга гематомой.

Обнаружение следов травмы в затылочной, лобной или сагиттальной области (особенно если известен механизм повреждения), клинические (кровотечение, ликворея из носа, ушей) и рентгенологические признаки перелома основания черепа позволяют ориентировочно склониться к диагностике субдуральной гематомы. Для её латерализации в первую очередь следует учитывать сторону мидриаза.

При субдуральной гематоме, в отличие от эпидуральной, краниографические находки не столь характерны и важны для локальной диагностики. При острой субдуральной гематоме часто выявляют переломы основания черепа, обычно распространяющиеся на среднюю и заднюю, реже - на переднюю черепную ямку. Обнаруживают сочетания повреждений костей основания и свода черепа. Изолированные переломы отдельных костей свода черепа встречаются реже. Если при острой субдуральной гематоме выявляют повреждения костей свода. то обычно они обширны. Следует учитывать, что, в отличие от эпидуральных, при субдуральных гематомах повреждения костей часто обнаруживают на стороне, противоположной гематоме. В целом костные повреждения отсутствуют у трети пострадавших с острыми субдуральными гематомами и у 2/3 - с подострыми.

Линейная ЭхоЭС может способствовать распознаванию субдуральной гематомы, выявляя латерализацию травматического субстрата, компримирующего головной мозг.

При церебральной ангиографии для субдуральных гематом на прямых снимках типичен симптом «каймы» - серповидной аваскулярной зоны в виде полосы различной ширины. «Кайма» более или менее равномерно оттесняет сосудистый рисунок сдавленного полушария от свода черепа на протяжении от сагиттального шва до основания черепа, что можно видеть на снимках во фронтальной плоскости. Следует учитывать, что симптом «каймы» нередко более чётко выражен в капиллярной или венозной фазе. Характерно также смещение передней мозговой артерии. Боковые ангиограммы при конвекситальных субдуральных гематомах менее демонстративны. Впрочем при субдуральных гематомах, расположенных в межполушарной щели, боковые снимки также убедительны: обнаруживают отдавливание книзу перикаллёзной артерии.

Решающую роль в распознавании субдуральной гематомы и в уточнении её локализации, размеров, влияния на мозг играют КТ и МРТ.

Острая субдуральная гематома на компьютерной томограмме обычно характеризуется серповидной зоной гомогенного повышения плотности.

В большинстве случаев субдуральная гематома распространяется на всё полушарие или большую его часть. Нередко субдуральные гематомы могут быть двусторонними, а также распространяться в межполушарную щель и на намёт мозжечка. Коэффициенты абсорбции острой эпидуральной гематомы выше плотности субдуральной гематомы вследствие смешивания последней с ликвором и/или детритом. По этой причине внутренний край острой и подострой субдуральной гематомы. повторяя рельеф поверхности подлежащего мозга, может иметь нечёткий контур. Атипичная локализация субдуральных гематом - в межполушарной щели, над или под намётом, на основании средней черепной ямки - гораздо более редкая находка, чем конвекситальная.

Со временем в результате разжижения содержимого гематомы, распада пигментов крови происходит постепенное снижение её плотности, затрудняющее диагностику, особенно в тех случаях, когда коэффициенты абсорбции изменённой крови и окружающего мозгового вещества становятся одинаковыми. Изоденсивными субдуральные гематомы становятся в течение 1-6 нед. Диагноз тогда основывается на вторичных признаках, таких как сдавление или медиальное смещение конвекситальных субарахноидальных борозд, сужение гомолатерального бокового желудочка и дислокация срединных структур. После изоденсивной фазы следует фаза пониженной плотности, в ней коэффициент абсорбции излившейся крови приближается к плотности ликвора. При субдуральной гематоме встречают феномен седиментации: нижняя часть гематомы в результате осаждения высокоплотных элементов крови гиперденсивная, а верхняя - изо- или гиподенсивная.

При субдуральных гематомах на томограмме преобладают признаки уменьшения внутричерепных резервных пространств: сужение желудочковой системы, сдавление конвекситальных субарахноидальных щелей, умеренная или выраженная деформация базальных цистерн. Значительное смещение срединных структур сопровождается развитием дислокационной гидроцефалии, сочетающейся с компрессией субарахноидальных пространств. При локализации гематомы в задней черепной ямке развивается острая окклюзионная гидроцефалия.

После удаления субдуральной гематомы происходит нормализация положения и размеров желудочковой системы, цистерн основания мозга и субарахноидальных щелей.

На МРТ-изображениях при острых субдуральных гематомах возможна низкая контрастность изображения вследствие отсутствия метгемоглобина. В 30% случаев хронические субдуральные гематомы выглядят гипо- или изоденсивными на томограммах в режиме Т1, но практически все они характеризуются повышенной интенсивностью сигнала в режиме Т2. В случаях повторных кровоизлияний в подострые или хронические субдуральные гематомы отмечают гетерогенность их структуры. Капсула хронических гематом, как правило, интенсивно накапливает контрастное вещество, что позволяет дифференцировать их от гигром и арахноидальных кист. МРТ даёт возможность успешно выявлять субдуральные гематомы, изоденсивные при КТ. МРТ также имеет преимущества при плоскостных субдуральных гематомах, особенно если они заходят в межполушарную щель или распространяются базально.

В остальных случаях решение об операции принимают на основании совокупности клинических и рентгенологических данных.

Методика операции при острой субдуральной гематоме

Для полного удаления острой субдуральной гематомы и надёжного гемостаза обычно показана широкая краниотомия. Размер и локализация костнопластической трепанации зависит от протяжённости субдуральной гематомы и локализации сопутствующих паренхиматозных повреждений. При сочетании субдуральной гематомы с ушибами полюсно-базальных отделов лобных и височных долей нижняя граница трепанационного окна должна достигать основания черепа, а другие границы - соответствовать размерам и локализации субдуральной гематомы. Удаление гематомы позволяет остановить кровотечение, если оно продолжается из очагов размозжения мозга. При быстро нарастающей дислокации мозга краниотомию следует начать с наложения фрезевого отверстия, через которое можно быстро аспирировать часть субдуральной гематомы и тем самым уменьшить степень компрессии мозга. Затем быстро следует выполнить остальные этапы краниотомии. Впрочем существенного отличия при сравнении летальности в группах больных, где первоначально использовали «быстрое» удаление субдуральной гематомы через трефинационное отверстие, и в группе больных, где сразу выполняли костно-пластическую трепанацию, не установлено.

При субдуральной гематоме в трепанационное окно выпячивается напряжённая, синюшная, не пульсирующая или слабо пульсирующая твёрдая мозговая оболочка.

При наличии сопутствующих полюсно-базальных ушибов лобных и височных долей на стороне субдуральной гематомы вскрытие твёрдой мозговой оболочки предпочтительно производить дугообразно основанием к базису, поскольку в этих случаях источником кровотечения чаще всего бывают корковые сосуды в области контузионных очагов. При конвекситально-парасагиттальной локализации субдуральной гематомы вскрытие твёрдой мозговой оболочки можно произвести основанием к верхнему сагиттальному синусу.

При наличии подлежащих внутримозговых гематом и очагов размозжения свёртки крови и мозгового детрита удаляют путём ирригации и щадящей аспирации. Гемостаз выполняют биполярной коагуляцией, гемостатической губкой или фибрин-тромбиновыми клеевыми композициями. После ушивания твёрдой мозговой оболочки или её пластики костный лоскут можно уложить на место и фиксировать швами. Если при этом происходит пролабирование вещества мозга в трепанационный дефект, костный лоскут удаляют и консервируют, то есть операцию завершают декомпрессивной трепанацией черепа.

К ошибкам хирургической тактики следует отнести удаление субдуральной гематомы через небольшое резекционное окно без ушивания твёрдой мозговой оболочки. Это действительно позволяет быстро удалить основную часть субдуральной гематомы, однако чревато пролабированием вещества мозга в костное окно со сдавлением конвекситальных вен, нарушением венозного оттока и увеличением отёка мозга. Кроме того, в условиях отёка мозга после удаления субдураль-ной гематомы через небольшое трепанационное окно не представляется возможным ревизовать источник кровотечения и выполнить надёжный гемостаз.

Медикаментозное лечение субдуральных гематом

Пострадавшие с субдуральной гематомой в ясном сознании при толщине гематомы менее 10 мм, смещении срединных структур не более 3 мм, без сдавления базальных цистерн обычно не нуждаются в хирургическом вмешательстве.

У пострадавших, находящихся в сопоре или коме, при стабильном неврологическом статусе, отсутствии признаков сдавления ствола мозга, внутричерепном давлении, не превышающем 25 мм рт.ст., и объёме субдуральной гематомы не более 40 мл допустимо проведение консервативной терапии при динамическом клиническом, а также КТ- и МРТ-контроле.

Резорбция плоскостной субдуральной гематомы, как правило, происходит в течение месяца. В некоторых случаях вокруг гематомы образуется капсула и гематома трансформируется в хроническую. Если при динамическом наблюдении постепенная трансформация субдуральной гематомы в хроническую сопровождается ухудшением состояния больного или нарастанием головных болей, появлением застоя на глазном дне, возникает необходимость хирургического вмешательства путём закрытого наружного дренирования.

Прогноз

Острая субдуральная гематома в прогностическом отношении нередко менее благоприятна, чем острая эпидуральная гематома. Это обусловлено тем, что субдуральные гематомы обычно возникают при первично тяжёлых повреждениях мозга, а также сопровождаются быстрым темпом смещения мозга и ущемлением стволовых структур. Поэтому, несмотря на внедрение современных методов диагностики, при острых субдуральных гематомах регистрируют сравнительно высокую летальность, а среди выживших пострадавших значительна глубокая инвалидизация.

Существенное значение для прогноза имеет также быстрота выявления и удаления субдуральной гематомы. Исходы хирургического лечения значительно лучше у пострадавших, оперированных в первые 4-6 ч после травмы, по сравнению с группой больных, оперированных в более поздние сроки. Объём субдуральной гематомы, также как и возраст пострадавших, по мере увеличения играет нарастающую отрицательную роль в исходах.

Неблагоприятные результаты при субдуральной гематоме обусловлены, кроме того, развитием внутричерепной гипертензии и ишемии мозга. Недавние исследования показали, что при быстром устранении сдавления мозга эти ишемические нарушения могут быть обратимыми. К важным прогностическим факторам относят отёк мозга, часто прогрессирующий после удаления острой субдуральной гематомы.

Медицинский эксперт-редактор

Портнов Алексей Александрович

Образование: Киевский Национальный Медицинский Университет им. А.А. Богомольца, специальность - "Лечебное дело"

Субдуральная гематома представляет обусловленное травмой объемное скопление крови, располагающееся между твердой и паутинной мозговыми оболочками и вызывающее местную и общую компрессию головного мозга.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Субдуральные гематомы встречаются чаще, чем эпидуральные. На изолированные СДГ приходится примерно 2/5 общего количества случаев компримирующих мозг внутричерепных кровоизлияний; они занимают первое место в кругу различных видов гематом. По данным K.G. Jamieson и J.D.N. Yelland, пострадавшие с острыми субдуральнвши гематомами составили 5% за 11 лет среди всех поступивших с ЧМТ в одно лечебное учреждение.

При тяжелой ЧМТ количество СДГ растет, достигая 9—22%. В соответствии с общей структурой ЧМТ субдуральные гематомы резко преобладают у мужчин по сравнению с женщинами (3:1). СДГ встречаются во всех возрастных категориях - от младенцев до стариков. И все же гораздо чаще у лиц старше 40 лет.

МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Субдуральные гематомы развиваются при травме головы различной интенсивности. Для острых суб-дуральных гематом более характерна тяжелая травма с переломом костей черепа, преимущественно основания, а для подострых и особенно хронических гематом относительно легкая травма без повреждения костей черепа.

В отличие от эпидуральных гематом СДГ возникают не только на стороне приложения травмирующего агента, но (примерно с той же частотой) и на противоположной.

Механизмы образования субдуральных гематом различны. При гомолатеральных повреждениях СДГ он в известной мере сходен с формированием эпидуральных гематом, т.е. травмирующий агент с небольшой площадью приложения воздействует на неподвижную или малоподвижную голову, обусловливая локальный ушиб мозга и разрыв пиалъных или корковых сосудов в области травмы.

Образование субдуральных гематом, контралатеральных месту приложения травмирующего агента, обычно обусловлено смещением мозга, возникающим при ударе головой, находящейся в сравнительно быстром движении, о массивный неподвижный или малоподвижный предмет (падение с относительно большой высоты, с движущегося транспорта на мостовую, столкновение автомашин, мотоциклов, падение навзничь и т.д.). При этом разрываются так называемые мостовые вены, впадающие в верхний сагиттальный синус.

Развитие субдуральных гематом возможно и при отсутствии прямого приложения травмирующего агента к голове. Резкое изменение скорости или направления движения (при внезапной остановке быстро движущегося транспорта, падение с высоты на ноги, на ягодицы и т.п.) также способно вызвать смещение полушарий мозга и разрывы соответствующих вен.

Кроме того, субдуральные гематомы на противоположной стороне могут возникать при воздействии травмирующего агента, имеющего широкую площадь приложения, на фиксированную голову, когда вызывается не столько локальная деформация черепа, сколько смещение мозга, часто с разрывом вен, впадающих в сагиттальный синус (удар бревном, падающим предметом, снежной глыбой, бортом автомашины и т.д.). Нередко в образовании субдуральных гематом одновременно участвуют разные механизмы, что объясняет значительную частоту их двустороннего расположения.

В отличие от эпидуральных гематом, при СДГ местом приложения травмирующего предмета чаще является не височная область, а затылочная, лобная и сагиттальная области. Таким образом, при субдуральных гематомах преобладает окципитофронтальное, фронтоокципиталъное и сагиттально-базальное направление действующей силы с теми или иными угловыми отклонениями.

В отдельных случаях субдуральные гематомы формируются за счет прямого ранения венозных пазух, при нарушении целости твердой мозговой оболочки с разрывом ее сосудов, а также при повреждении кортикальных артерий.

В развитии подострых и особенно хронических субдуральных гематом значительную роль играют также вторичные кровоизлияния вследствие нарушения целости сосудов под влиянием дистрофических, ангионевротических и ангионекротических факторов.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

В летальных случаях ЧМТ на аутопсии субдуральные гематомы обнаруживаются почти в два раза чаще эпидуральных, что в определенной степени связано с анатомо-топографическими особенностями суб-дурального отрезка пиальных вен, являющихся, как известно, основным источником СДГ. Субдуральные сегменты пиальных вен обладают меньшими прочностными качествами, чем их субарахнои-дальные отрезки, так как имеют более тонкие стенки и не имеют наружных стабилизирующих конструкций и других амортизирующих механизмов.

Как известно, в норме у человека пространство между твердой и мягкими оболочками мозга заполнено эпителиоидными клетками, так называемыми клетками дурально-эпителиоидного слоя. Эти клетки, расположенные в виде синтиция с широкими межклеточными пространствами и связанные между собой отдельными десмосомами легко разрушаются в условиях патологии, например излившейся массой крови, скоплением гноя и т.п.

Объем субдурального кровоизлияния, завися от многих причин (таких, как калибр, тип - вена или артерия, количество поврежденных сосудов, свертываемость крови), колеблется от 30 до 250 мл, но чаще составляет 80-150 мл. СДГ, по сравнению с ЭДГ, занимают более обширную площадь, свободно растекаясь по субдуральному пространству, иногда как мантия, покрывая почти все полушарие. СДГ чаще имеют размеры от 10 х 12 до 13 х 15 см и характерную серповидную-плоскостную форму. Толщина слоя крови при этом может Еарьировать от 0,5 до 4 см, обычно составляя 1-1,5 см. В некоторых случаях СДГ занимают ограниченное пространство - в пределах 4x6 см.

Образование субдуральных гематом в большинстве случаев связано с разрывом пиальных вен в месте их впадения в верхний продольный синус, реже - в сфенопаристальный и поперечный синус. Нередко источником субдуральных гематом являются поврежденные поверхностные сосуды полушария, прежде всего корковые артерии.

Во время оперативного вмешательства при СДГ, особенно подострого и хронического течения, далеко не всегда удается установить источник геморрагии. Однако о нем можно судить предположительно, сопоставляя локализацию гематомы и имеющиеся повреждения черепа, оболочек и коры головного мозга.

Субдуральные гематомы обычно располагаются конвекситально над двумя или тремя долями полушария, преимущественно в теменно-височной, теменно-лобной и теменно-лобно-височной областях.

Локализуясь в основном на выпуклой поверхности полушарий, субдуральные гематомы, особенно острые и подострые, нередко распространяются базально - в переднюю и среднюю черепные ямки. Лишь изредка субдуральные гематомы избирательно располагаются вне теменной области - в лобной (в том числе над полюсом лобной доли), в височной, в затылочной областях, на основании и в межполушарной щели.

Двустороннее расположение субдуральных гематом в отличие от эпидуральных, не является казуистикой. На их долю приходится 5-13% всех случаев СДГ.

Исход СДГ зависит от их объема. Экспериментальными исследованиями показано, что только незначительная часть субдурально введенной крови всасывается в кровеносные капилляры внутренней капиллярной сети твердой мозговой оболочки и только в первые 2 часа. Неудаленные СДГ, объемом более 50 мл, сдавливают головной мозг, что способствует повышению внутричерепного давления с последующими дислокационными синдромами и летальным исходом, если оперативное вмешательство запаздывает или вообще не осуществляется. Небольшие субдуральные кровоизлияния объемом, менее 50 мл резорбируются.

В остром периоде в течение примерно 1-2 суток после кровоизлияния гематома представляет собой скопление жидкой крови, в основном, с неизмененными эритроцитами. Позднее кровь оказывается свернувшейся в виде «лепешки», сдавливающей мозг. На внутренней поверхности ТМО и наружной поверхности паутинной оболочки обнаруживаются нити фибрина. Сегментоядерные лейкоциты, появляющиеся, в конце первых и в течение вторых суток, в последующем постепенно заменяются макрофагами.

Организация гематомы начинается с периферических ее отделов и распространяется затем на центральную часть. В этом процессе главным образом участвуют клетки внутреннего слоя твердой мозговой оболочки, а мягкие мозговые оболочки остаются интактными, если они были повреждены. В паутинной оболочке обнаруживаются лишь явления пролиферации клеток арахноидэндотелия.

Начиная с 4-х сут в участках твердой мозговой оболочки, к которым прилегают свертки крови, обнаруживаются первые признаки резорбции, появляется грануляционная ткань и слой фибропластов, толщиной в 2-5 клеток. Сращение свертка крови с внутренней поверхностью ТМО становится видимым лишь со второй недели. К этому времени сверток крови, состоящий преимущественно из гемосидерофагов, приобретает коричнево-красный цвет. В дальнейшем интенсивность процесса организации со стороны твердой мозговой оболочки нарастает. Через 1 неделю после кровоизлияния в гематоме появляются новообразованные капилляры, затем аргирофильные волокна, позднее - коллагеновые. В толще ТМО и в участках мягкой мозговой оболочки, прилежащих к свертку крови, обнаруживается большое количество гемосидерофагов и свободного гемосидерина. В процессе организации и после его завершения, при небольшом объеме крови, частично разрешившим клетки дурально-арахноидального слоя, последние легко выявляются при евстооптическом исследовании благодаря характерному виду. Это - вытянутые, отросчатые эпителиоидные клетки, ориентированные параллельно внутренней поверхности твердой мозговой оболочки.

Паутинная оболочка, прилегающая к еубдуральной гематоме, обычно утолщена, иногда значительно. В ней видна гиперплазия клеток арахноидэндотелия.

Вещество мозга, расположенное под острой СДГ, обычно отечное. При светооптическом исследовании мозга не только на аутопсийном материале, но и на модели экспериментальной острой еубдуральной гематомы, в нейронах краевой зоны коры обнаруживаются изменения, известные в классической нейрогистологии как «ишемические повреждения». В отдаленном периоде ЧМТ, в краевых отделах коры мозга, даже в случаях удаленных СДГ, на секционном материале и по данным КТ-томографии, обнаруживается атрофия. Микроскопическое исследование этих участков мозга выявляет выпадение нервных клеток 2-3-го слоев коры и заместительную пролиферацию клеток глии.

Несмотря на значительный прогресс в нейро-биологии, до сих пор не до конца выяснен механизм внутри-внеклеточных изменений, ведущий к гибели нейронов коры мозга, прилежащей к СДГ. В 1992 году высказывались предположения о «токсичности» самой крови, как причине гибели нейронов. В 1997 году при исследовании мозга, прилежащего к экспериментальной острой гематоме, обнаружили нарушения цитоскелета нейронов, углубляющиеся по мере удлинения срока существования СДГ. Было показано, что в коре мозга, подлежащей к еубдуральной гематоме, помимо нейронов повреждаются и клетки глии. В публикации 1998 года В. Alessandri и соавт. показали, что причиной гибели нейронов, по крайней мере в случаях экспериментально смоделированной у крыс еубдуральной гематомы, может быть апоптоз. Количество апоптотических нейронов на 2 сутки после начала эксперимента в 25 раз превышает показатели первого дня и в 4 раза уменьшается к 7 суткам. Очевидно, что исследования тонких механизмов апоптоза нейронов помогут впоследствии разработке целенаправленной терапии, в частности, у пациентов с острой СДГ, для предотвращения или уменьшения посттравматической гибели клеток мозга.

В отдаленном периоде ЧМТ на внутренней поверхности твердой мозговой оболочки остаются небольшие пятна коричневого цвета в виде полосок и пятен ландкартообразных очертаний, которые легко снимаются с поверхности ТМО, будучи связаны с ней очень тонким соединительно-тканными тяжиками или сосудистыми стволиками. При микроскопическом исследовании этих ржавых пигментации в большинстве случаев никаких изменений в ТМО не обнаруживается, за исключением того, что во внутренних слоях ее иногда видны кучки гемосидерофагов и свободно лежащих глыбок зерен. На месте внутреннего эндотелиалъного слоя твердой мозговой оболочки располагается один-два слоя зернистых шаров, нагруженных гемосидерином. Сама «пленка» состоит из таких же зернистых шаров и небольшого количества тонких пучков соединительно-тканных волокон. В некоторых случаях имеется небольшое количество сосудов и мелких кровоизлияний. В отдаленном периоде ЧМТ на месте еубдуральной гематомы обнаруживаются пласты из фибробластов, коллагеновых волокон, небольшого количества сосудов, скоплений гемосидерина.

КЛИНИКА

Клиническое проявление субдуральных гематом чрезвычайно вариабельно. Наряду с их величиной, источником кровотечения, темпом образования, особенностями локализации, распространения и другими факторами, это обусловлено более частыми, чем при эпидуральных гематомах, тяжелыми сопутствующими повреждениями головного мозга, которые (в связи с механизмом противоудара) нередко являются двусторонними.

Продолжительность светлого промежутка (развернутого или стертого) при СДГ колеблется в очень широких пределах - от нескольких часов (иногда даже минут) при остром их развитии до нескольких дней при подостром, а при хроническом течении может достигать нескольких недель, месяцев и даже лет.

При сопутствующих ушибах головного мозга светлый промежуток часто отсутствует. Таким образом, в клинике субдуральных гематом может не устанавливаться характерная трехфазность расстройств сознания - первичная потеря сознания после травмы, его восстановление на какой-то период и последующее повторное выключение сознания.

При субдуральных гематомах ярче, чем при эпидуральных, бывает выражена волнообразность и постепенность в изменении состояния сознания. Однако иногда больные внезапно впадают в коматозное состояние, как и при эпидуральных гематомах.

В отличие от эпидуральных гематом, при которых нарушения сознания протекают почти исключительно по стволовому типу, при субдуральных гематомах, особенно при подострых и хронических, кроме того, нередко отмечается дезинтеграция сознания по корковому типу с развитием аментивных, онейроидных, делириоподобных состояний, нарушений памяти с чертами корсаковского синдрома, а также «лобной психики» со снижением критики к своему состоянию, аспонтанностью, эйфорией, нелепым поведением, нарушением контроля над функциями тазовых органов.

В клинической картине СДГ часто наблюдается психомоторное возбуждение. При субдуральных гематомах несколько чаще, чем при эпидуральных, встречаются эпилептические припадки. Преобладают генерализованные судорожные пароксизмы.

Головная боль у доступных контакту больных с СДГ почти постоянный симптом. Наряду с цефальгией, имеющей оболочечный оттенок (иррадиация боли в глазные яблоки, затылок, болезненность при движениях глаз, светобоязнь и т.д.) и объективируемой локальной болезненностью при перкуссии черепа, при субдуральных гематомах гораздо чаще, чем при эпидуральных, встречаются и диффузные гипертензионные головные боли, сопровождающиеся ощущением распирания головы. Периоду усиления головных болей при СДГ нередко сопутствует рвота.

Примерно в половине наблюдений при СДГ регистрируется брадикардия. При субдуральных гематомах, в отличие от эпидуральных, застойные явления на глазном дне являются более частым компонентом компрессионного синдрома. У больных с хроническими гематомами могут встречаться и осложненные застойные соски с резким снижением остроты зрения и элементами атрофии соска зрительного нерва.

Необходимо отметить, что в связи с тяжелыми сопутствующими ушибами головного мозга субдуральные гематомы, прежде всего острые, нередко сопровождаются стволовыми нарушениями в виде расстройств дыхания, артериальной гипертонии или гипотонии, ранней гипертермии, диффузных изменений мышечного тонуса и рефлекторной сферы.

Для субдуральных гематом, в отличие от эпидуральных, более характерно преобладание общемозговой симптоматики над сравнительно распространенной очаговой. Однако сопутствующие ушибы, а также явления дислокации порой обусловливают наличие в клинической картине заболевания сложных соотношений различных групп симптомов.

Среди очаговых признаков при СДГ наиболее важная роль принадлежит одностороннему мидриазу со снижением или утратой реакции зрачка на свет.

По данным Л.Б. Лихтермана и Л.X. Хитрина, мидриаз, гомолатсральный субдуралъной гематоме, встретился в половине наблюдений (а при острых СДГ - в 2/3 случаев), что значительно превышает число аналогичных находок при эпидуральных гематомах. Расширение зрачка на противоположной гематоме стороне отмечалось в единичных случаях и было обусловлено ушибом противоположного полушария или ущемлением противоположной гематоме ножки мозга в отверстии мозжечкового намета. При острых СДГ преобладало предельное расширение гомолатерального зрачка с утратой реакции сто на свет. При подострых и хронических субдуральных гематомах мидриаз чаще был умеренным и динамичным, без выпадения фотореакций.

Нередко изменение диаметра зрачка сопровождается птозом верхнего века на той же стороне, а также ограничением подвижности глазного яблока, что может указывать на краниобазальный корешковый генез глазодвигательной патологии при субдуральной гематоме.

Пирамидный гемисиндром при острых СДГ, в отличие от эпидуральных гематом, по своей диагностической значимости уступает мидриазу. При подострых и хронических СДГ латсрализационная роль пирамидной симптоматики возрастает. Если пирамидный гемисиндром достигает степени глубокого пареза иди паралича, то чаще это обусловлено сопутствующим ушибом головного мозга. Когда СДГ выступают в «чистом виде», пирамидный гемисиндром обычно характеризуется анизорефлексией, небольшим повышением тонуса и умеренным снижением силы в контрлатеральных гематоме конечностях. При этом, в отличие от эпидуральных гематом, не отмечается избирательного поражения руки. Недостаточносчть VII нерва при СДГ обычно имеет мимический оттенок.

При субдуральных гематомах пирамидный гемисиндром чаще, чем при эпидуральных, оказывается гомолатсральным или двусторонним вследствие сопутствующего ушиба или дислокации мозга. Дифференциации причины помогает быстрое значительное уменьшение дислокационного гемипареза при регрессе ущемления ствола и сравительная стабильность гемисиндрома вследствие ушиба мозга. Следует также помнить, что билатеральность пирамидной и другой очаговой симптоматики не так уж редко может обусловливаться двуполушарным расположением субдуралъных гематом.

При СДГ симптомы раздражения в виде фокальных судорог, как правило, проявляются на противоположной гематоме стороне тела.

В клинической картине субдуральных гематом при их локализации над доминантным полушарием нередко выявляются речевые нарушения, преимущественно в виде элементов сенсорной и амнестической афазии, реже моторной.

Расстройства чувствительности по своей частоте значительно уступают пирамидным симптомам, но все же при субдуральных гематомах они встречаются чаще, чем при эпидуральных, характеризуясь не только гипальгезией, но и нарушениями эпикритических видов чувствительности.

Удельный вес экстрапирамидной симптоматики при СДГ, особенно хронических, сравнительно велик. Обнаруживаются пластические изменения мышечного тонуса, общая скованность и замедленность движений, рефлексы орального автоматизма и хватательный.

ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ

Мнение об относительно медленном развитии субдуральных гематом, по сравнению с эпидуральными, долго господствовало в литературе. В настоящее время установлено, что острые субдуральные гематомы по бурному темпу своего развития часто не уступают эпидуральным. СДГ по течению разделяют на острые, подострые, хронические (встречаются с близкой частотой).

К острым относят СДГ, при которых сдавление мозга клинически проявляется в I-3 сутки после ЧМТ, к подострым - на 4-10 сутки, а к хроническим СДГ - манифестирующие спустя 2 недели и больше после травмы. Конечно, эти сроки во многом условны, особенно когда появились методы неинвазивной визуализации и тем не менее, деление на острые, подострые и хронические СДГ сохраняет свое значение.

Учитывая зависимость клинических особенностей субдуральных гематом от темпа развития сдавления мозга, целесообразно раздельное рассмотрение трех форм их течения.

Острые субдуральные гематомы

Примерно в половине наблюдений острых СДГ картина компрессии головного мозга проявляется в первые 12 часов после травмы.

Следует выделять три основные варианта клинического развертывания острых субдуральных гематом.

1. Классический вариант; встречается редко. Характеризуется трехфазным изменением состояния сознания (первичная утрата в момент травмы, развернутый светлый промежуток и вторичное выключение сознания). В момент ЧМТ, сравнительно нетяжелой (ушиб головного мозга легкой или средней степени), отмечается непродолжительная потеря сознания, в ходе восстановления которого наблюдается лишь умеренное оглушение либо его элементы. В период светлого промежутка, длящегося от 10-20 минут до нескольких часов, изредка 1-2 суток, больные жалуются на головную боль, тошноту, головокружение. Выявляется конградная амнезия. При адекватности поведения и ориентировке в окружающей обстановке обнаруживается быстрая истощаемость и замедление интеллектуально-мнестических процессов. Очаговая неврологическая симптоматика в период светлого промежутка, если и выявляется, то обычно мягкая и рассеянная.

В дальнейшем происходит углубление оглушения с появлением повышенной сонливости или психомоторного возбуждения. Больные становятся неадекватными, резко усиливается головная боль, возникает повторная рвота. Более отчетливо проявляется очаговая симптоматика в виде гомолатерального мидриаза, контралатеральных пирамидной недостаточности и расстройств чувствительности, а также других нарушений функций сравнительно обширной корковой зоны. Наряду с выключением сознания, развивается вторичный стволовый синдром с брадикардией, повышением артериального давления, изменением ритма дыхания, двусторонними вестибуло-глазодвигательными и пирамидными нарушениями, тоническими судорогами. При дифференцировании внутричерепных кровоизлияний, сформировавшихся в первые часы после травмы, нельзя отрицать возможность субдуральной гематомы в пользу эпидуральной только на основании быстрого развития компрессионного синдрома.

2. Вариант со стертым светлым промежутком; встречается нередко. Субдуральным гематомам обычно сопутствуют тяжелые ушибы головного мозга. Первичное нарушение сознания часто достигает степени комы; выражена очаговая и стволовая симптоматика, обусловленная первичным повреждением вещества мозга. В дальнейшем отмечается частичное восстановление сознания до оглушения, обычно глубокого. В этот период расстройства жизненно важных функций несколько уменьшаются. У пострадавшего, вышедшего из комы, порой наблюдаются психомоторное возбуждение, поиски антальгического положения. Нередко удается выявить головную боль; выражены менинтсальные симптомы. Спустя

тот или иной срок (от нескольких минут до 1 -2 сут) стертый светлый промежуток сменяется повторным выключением сознания до сопора или комы с углублением нарушений жизненно важных функций, развитием всстибуло-глазодвигателъных расстройств и децеребрационной ригидности. По мере наступления коматозного состояния усугубляется определяемая воздействием гематомы очаговая симптоматика, в частности, появляемся или становится предельным односторонний мидриаз, нарастает гемипарез; иногда могут развиваться эпилептические припадки.

3. Вариант без светлого промежутка; встречается часто. Субдуральным гематомам сопутствуют множественные тяжелые повреждения мозга. Сопор, а чаще кома с момента травмы до операции или гибели больного не претерпевают какой-либо существенной положительной динамики.

Приведем пример.

Больной А., 38 лет в состоянии алкогольного опьянения упал и ударился головой о металлическую трубу. Потерял сознание. Доставлен в больницу в коматозном состоянии через 45 мин. после травмы. Ссадины и кровоподтеки в лобно-височной области слева и затылочной области справа. Пульс 56ударов в минуту, напряженный; артериальное давление 140/ 100 мм рт. ст.; дыхание 20 в минуту, равномерное. Зрачки узкие, с очень вялой реакцией на свет; периодически - плавающие движения глазных яблок. Сухожильные рефлексы низкие, без асимметрии. Клонические судороги в мышцах плеча и лица справа. На уколы не реагирует. Через 3 ч определяется птоз верхнего века справа, низкие роговичные рефлексы, парез нижней ветви лицевого нерва справа, нарастающий правосторонний гемипарез с почти полной неподвижностью ноги. Вялые реакции на болевые раздражения левой половины тела и отсутствие реакций на уколы справа. Периодически фокальные судороги прежней локализации. Выражены менингеальные симптомы. Сохраняется брадикардия.

Длительное выключения сознания, на фоне которого четко проявилась очаговая симптоматика, позволила отвергнуть первоначальное суждение об алкогольной коме. Стойкость брадикардии, нарастание правостороннего гемипареза, фокальные судороги в правом плече и правой половине лица указывали на вероятность внутричерепной гематомы в лобно-теменной области слева, сочетающейся с ушибом мозга и сформировавшейся на фоне алкогольной интоксикации.

Произведена костно-пластическая трепанация в лобно-теменно-височной области слева через 3 ч 10 мин с момента поступления. Обнаружена и удалена субдуральная гематома, распространявшаяся на задние отделы лобной доли, средне-нижние отделы теменной доли и конвекситальную поверхность височной доли. Общий объем частично свернувшейся крови 80 мл. Ушиб участка конвекситальной коры височной доли размером 4*3 см; с основания височной доли вымыто небольшое количество мозгового детрита. Появилась четкая пульсация мозга. Вольной начал реагировать на оклик. После операции выполнял задания, пожал руку врачу.

Выписан через месяц с посттравматической астенией и легким преобладанием сухожильных рефлексов справа.

Подострые субдуральные гематомы

Подострые СДГ, в отличие от острых, характеризуются сравнительно медленным развертыванием компрессионного синдрома и значительно большей продолжительностью светлого промежутка. Именно в силу этих обстоятельств подострые субдуральные гематомы длительное время расцениваются как сотрясение или ушиб головного мозга, а иногда и как нетравматические заболевания: грипп, менингит, спонтанное субарахноидальное заболевание, алкогольная интоксикация и др.

Несмотря на часто раннее образование подострых субдуральных гематом, их угрожающая клиническая манифестация обычно происходит спустя трое суток после травмы.

Интенсивность травмы при подострых СДГ нередко уступает таковой при острых. В большинстве случаев они возникают при относительно легких травмах головы, но могут развиваться и при тяжелых повреждениях.

Трехфазность в изменении сознания гораздо более характерна для подострых субдуральных гематом, по сравнению с острыми. Длительность первичной потери сознания у большинства пострадавших колеблется от нескольких минут до 1 ч. Наступающий затем светлый промежуток может длиться до 2 недель. При этом для подострых СДГ более типичен развернутый его вариант.

Во время светлого промежутка пострадавшие находятся в ясном сознании либо имеются лишь элементы оглушения. Жизненно важные функции не страдают, а если и отмечаются повышение артериального давления и брадикардия, то они выражены весьма умеренно.

Неврологическая симптоматика нередко минимальна; иногда она проявляется каким-либо одним симптомом.

Динамика вторичного выключения сознания при подострых СДГ вариабельна. На протяжении нескольких дней могут наблюдаться волнообразные колебания угнетения сознания в пределах оглушения различной степени, а иногда и сопора. В других случаях вторичное выключение сознания развивается прогредиентно: чаще - постепенно на протяжении ряда часов и дней, реже - с бурным входом в кому.

Вместе с тем среди пострадавших с подострыми субдуральными гематомами встречаются и такие, у которых при нарастании других симптомов компрессии мозга длительно сохраняется нарушение сознания в пределах умеренного оглушения.

При подострых СДГ могут обнаруживаться изменения психики по типу «смазанного» лобно-каллезного синдрома со снижением критики к своему состоянию, дезориентировкой в месте и времени, эйфорией,Неадекватностью поведения и апатико-абулическйми явлениями.

В клиническом течении подострых СДГ часто проявляется психомоторное возбуждение, которое провоцируется головными болями. В связи с доступностью больных контакту более ярко, чем при острых гематомах, выступает нарастающая головная боль, играя роль ведущего симптома.

При подострых СДГ в отличие от острых, наряду со рвотой, брадикардией, артериальной гипертонией, важным компонентом диагноза компрессионного синдрома становятся застойные явления на глазном дне. Они имеют тенденцию первоначально развиваться на стороне расположения гематомы.

Стволовые симптомы при подострых СДГ встречаются гораздо реже, чем при острых, и почти всегда являются по своему генезу вторичными - компрессионными.

Среди латерализационных признаков ведущее значение принадлежит гомолатеральному мидриазу и контрлатеральной пирамидной недостаточости, которые выявляются или нарастают в процессе наблюдения. Следует учитывать, что в фазе грубой клинической декомпенсации расширение зрачка может появиться и на противоположной гематоме стороне.

Пирамидный гемисиндром при подострых СДГ обычно выражен умеренно и гораздо реже, чем при острых гематомах, бывает двусторонним.

В отличие от острых СДГ, при подострых благодаря доступности больного контакту почти всегда удается обнаружить очаговую полушарную симптоматику, даже если она мягкая или избирательно представлена расстройствами чувствительности, полей зрения, а также нарушениями высших корковых функций (речь, стереогноз и т.д.).

В половине случаев локализации гематом над доминантным полушарием возникают афатические нарушения.

У части больных с подострыми СДГ развиваются фокальные судороги на противоположной стороне тела.

Следует выделять три основных варианта клинического течения подострых субдуральных гематом.

1. Классический вариант с характерным трехфазным изменением сознания; встречается часто.

В качестве иллюстрации приведем наблюдение.

Больной К., 37 лет. Вечером в состоянии алкогольного опьянения упал. Была кратковременная потеря сознания. Самостоятельно возвратился домой. Отмечалась повторная рвота. Повысилась температура. Лечился под наблюдением участкового врача с диагнозом гриппа. Спустя неделю возник эпилептический припадок с поворотом головы влево и потерей сознания. Затем аналогичный пароксизм повторился. Больного поместили в неврологический стационар, откуда на следующий день перевели в нейрохирургическое отделение.

При поступлении жалуется на головную боль, головокружение, слабость. Сонлив, быстро истощаем, неполностью ориентирован в месте и времени. Пульс 102 удара в минуту, артериальное давление 120/80 мм рт. ст., дыхание 22 в минуту. Зрачки равномерны, реакция на свет живая. Легкое ограничение взора вверх и в сторону. Гипомимия. Брюшные рефлексы угнетены. Намек на симптом Оппенгейма на левой стопе. Краниограммы без патологических изменений. В последующие 2дня отмечались волнообразные колебания частичного выключения сознания в пределах оглушения, однако с тенденцией к углублению нарушений. Беспокоили сильные головные боли, наблюдалась рвота. Через двое суток появилось умеренное расширение правого зрачка, более выраженное ограничение взора вверх и в стороны, хоботковый и хватательный рефлексы, левосторонний пирамидный гемисиндром. На глазном дне умеренное полнокровие вен. Диагностирована подострая субдуральная гематома лобной области справа.

Произведена костно-пластическая трепанация. Обнаружена субдуральная гематома объемом 100 мл, состоящая из жидкой темной крови и ее свертков, располагавшихся преимущественно над лобной долей и оттеснявшая ее полюс на 2 см. По удалении гематомы мозг частично расправился, появилась пульсация. Выписан через 3 недели после операции в удовлетворительном состоянии.

2. Вариант без первичной потери сознания; встречается очень редко. Черепно-мозговая травма не сопровождается утратой сознания или она настолько

непродолжительна, что о ней нельзя судить с достоверностью. Дальнейшее клиническое течение такое же, как при классическом варианте.

3. Вариант со стертым светлым промежутком, при котором максимальное просветление сознания после его первичной утраты не выходит за пределы оглушения. Встречается нередко.

К хроническим относят субдуральньге гематомы, если они обнаружены или удалены спустя 14 и более суток после черепно-мозговой травмы. Однако главной их отличительной особенностью является не срок верификации сам по себе, а образование капсулы, которая придает известную автономность в сосуществовании с головным мозгом и определяет всю последующую клиническую и патофизиологическую динамику. Хронические субдуральные гематомы поэтому относятся к последствиям ЧМТ и будут рассмотрены отдельно в III томе настоящего руководства.

ДИАГНОСТИКА

При распознавании СДГ часто приходится преодолевать затруднения, обусловленные многообразием форм их клинического проявления и течения. В случаях, когда субдуральная гематома не сопровождается тяжелыми сопутствующими повреждениями головного мозга, ее диагностика основывается на трехфазном изменении сознания: первичная утрата в момент травмы - светлый промежуток - повторное выключение сознания, обусловливаемое компрессией головного мозга. При этом следует учитывать, что в отличие от эпидуральных гематом светлый промежуток редко оказывается кратким (в пределах десятков минут или нескольких часов). Гораздо чаще он продолжается в течение ряда дней, свидетельствуя о характерной подострой форме течения субдуральных гематом.

Если при относительно медленном развитии сдавления мозга в клинической картине наряду с другими признаками выявляются диффузные распирающие головные боли, изменения психики по «лобному» типу и психомоторное возбуждение, а на краниограммах обнаруживается перелом основания черепа (либо костные повреждения отсутствуют), то имеются основания предполагать развитие именно субдуральной гематомы. К этому же заключению может склонять механизм повреждения - удар по голове тупым предметом (чаще по затылочной, лобной или сагиттальной области), удар головой о массивный предмет либо резкое изменение скорости движения, приводящие не столько к локальной импрессии, сколько к смещению мозга в полости черепа с возможностью разрыва мостовых вен и образования СДГ на противоположной месту приложения травмирующего агента стороне. При распознавании субдуральных гематом следует учитывать нередкое преобладание общемозговой симтоматики над очаговой, хотя эти соотношения и вариабельны. Характер гнездной патологии при «чистых» СДГ - ее сравнительная мягкость, распространенность и нередко двусторонность, может способствовать их диагностике. При СДГ кра-ниобазальные симптомы (и среди них прежде всего гомолатеральный мидриаз) сравнительно чаще более выражены, чем при эпидуральных гематомах. Предположение о субдуральной гематоме может косвенно подкрепляться особенностями полушарной симптоматики. Пирамидный гемисиндром обычно мягче, чем при эпидуральных гематомах, и не имеет брахифациального акаента. Обнаружение расстройств чувствительности более характерно для СДГ.

Диагностика субдуральных гематом особенно трудна у пострадавших с тяжелыми сопутствующими повреждениями мозга, когда светлый промежуток отсутствует или является стертым.

У пострадавших, находящихся в сопоре или коме, брадикардия, повышение артериального давления, эпилептические припадки настораживают в отношении возможности компрессии мозга. Возникновение или тенденция к углублению расстройств дыхания, гипертермии, безусловнорефлекторного пареза взора вверх, децеребрационной ригидности, двусторонних патологических знаков и другой стволовой патологии поддерживает предположение о сдавлении мозга гематомой.

Обнаружение следов травмы в затылочной, лобной или сагиттальной области (особенно если известен механизм повреждения), клинические (кровотечение, ликворея из носа, из ушей) и рентгенологические признаки перелома основания черепа позволяют ориентировочно склониться к диагностике субдуральной гематомы. Для ее латерализации в первую очередь следует учитывать сторону мидриаза.

При СДГ, в отличие от эпидуральных гематом, краниографические находки не столь характерны и важны для локальной диагностики. При острых СДГ часто выявляются переломы основания черепа, обычно распространяющиеся на среднюю и заднюю черепную ямки, реже - на переднюю. Наблюдаются сочетания повреждений костей основания и свода. Изолированные переломы отдельных костей свода черепа встречаются реже. Если при острых СДГ имеются повреждения костей свода, то обычно они обширны. Следует учитывать, что, в отличие от эпидуральных гематом, при СДГ они часто обнаруживаются на противоположной гематоме стороне. В целом, по данным Л.Б. Лихтермана и Л.Х. Хитрина костные повреждения отсутствовали у!/3 пострадавших с острыми СДГ и у 2/3 - с подострыми.

Линейная эхоэнцефалография может способствовать распознаванию СДГ, выявляя латерализацию травматического субстрата, компримирую-щего головной мозг.

При церебральной ангиографии для субдуральных гематом на прямых снимках, наряду со смещением передней мозговой артерии в противоположную сторону, типичен симптом «каймы» - серповидной аваскулярной зоны в виде полосы различной ширины. «Кайма» более или менее равномерно оттесняет во фронтальной плоскости от сагиттального шва до основания черепа - сосудистый рисунок сдавленного полушария от свода черепа. Следует учитывать, что симптом «каймы» нередко более четко выражен в капиллярной или венозной фазах.

Боковые ангиограммы при конвекситальных СДГ часто менее демонстративны, чем прямые. Впрочем, при СДГ, располагающихся в межполушарной щели, боковые снимки также убедительны, обнаруживая отдавливайте книзу перикаллезной артерии.

Решающую роль как в распознавании СДГ, так и уточнении ее локализации, размеров, влияния на мозг играют КТ и МРТ.

Острые субдуральные гематомы на КТ обычно характеризуются серповидной зоной гомогенного повышения плотности (рис. 11 - 1). В большинстве случаев СДГ распространяются на все полушарие или большую его часть. Нередко СДГ могут быть двусторонними, а также распространяться в межполушарную щель и на намет мозжечка. Коэффициенты абсорбции острой эпидуральной гематомы выше плотности СДГ вследствие смешивания последней с ЦСЖ и/или детритом. По этой причине внутренний край острой и подострой СДГ, повторяя рельеф поверхности подлежащего мозга, может иметь нечеткий контур. Атипичная локализация СДГ - в межполушарной щели, над или под наметом, на основании средней черепной ямки встречается гораздо реже конвекситальной.

Со временем в результате разжижения содержимого, распада пигментов крови происходит постепенное снижение ее плотности, затрудняющее диагностику, особенно в тех случаях, когда коэффициент абсорбции измененной крови и окружающего мозгового вещества становятся одинаковыми. Изоденсивными СДГ становятся в течение 1-6 нед. Диагноз тогда основывается на вторичных признаках, к которым относят сдавление или медиальное смещение конвекситальных субарахноидальных борозд, сужение гомолатерального бокового желудочка и дислокацию срединных структур (см рис. 11-3 а). После изоденсивной фазы следует фаза пониженной плотности, в которой коэффициент абсорбции излившейся крови приближается к плотности ЦСЖ. При СДГ встречается феномен седиментации: нижняя часть гематомы в результате осаждения высокоплотных элементов крови гиперденсив-ная, а верхняя - изоденсивная или гиподенсивная.

При субдуральных гематомах на КТ преобладают признаки уменьшения внутричерепных резервных пространств - сужение желудочковой системы, сдавление конвекситальных субарахноидальных щелей, умеренная или выраженная деформация хиазмальной и охватывающей цистерн. Значительное смещение срединных структур сопровождается развитием дислокационной гидроцефалии, сочетающейся с компрессией субарахноидальных пространств (см. рис. 11 -1 а, б). При локализации гематомы в задней черепной ямки развивается острая окклюзионная гидроцефалия.

После удаления СДГ отмечается нормализация положения и размеров желудочковой системы, цистерн основания мозга и субарахноидальных щелей (см. рис. 11 - 1 в, г, д, е).

На МРТ при острых субдуральных гематомах возможна низкая контрастность изображения вследствие отсутствия метгемоглобина (рис. 11-2). До 30% хронических субдуральных гематом выглядят гипо- или изоденсивными на томограммах по Т1, но практически все они характеризуются повышенной интенсивностью сигнала на томограммах по Т2. В случаях повторных кровоизлияний в подострые или хронические субдуральные гематомы отмечается гетерогенность их структуры. Капсула хронических гематом, как правило, интенсивно накапливает контрастное вещество, что позволяет их дифференцировать от гигром и арахноидальных кист. МРТ позволяет хорошо выявлять субдуральные гематомы, изоденсивные при КТ-исследовании (рис. 11-3). МРТ также имеет преимущества при плоскостных субдуральных гематомах, особенно если они заходят в межполушарную щель или стелятся базально (рис. 11-4, 11-5).

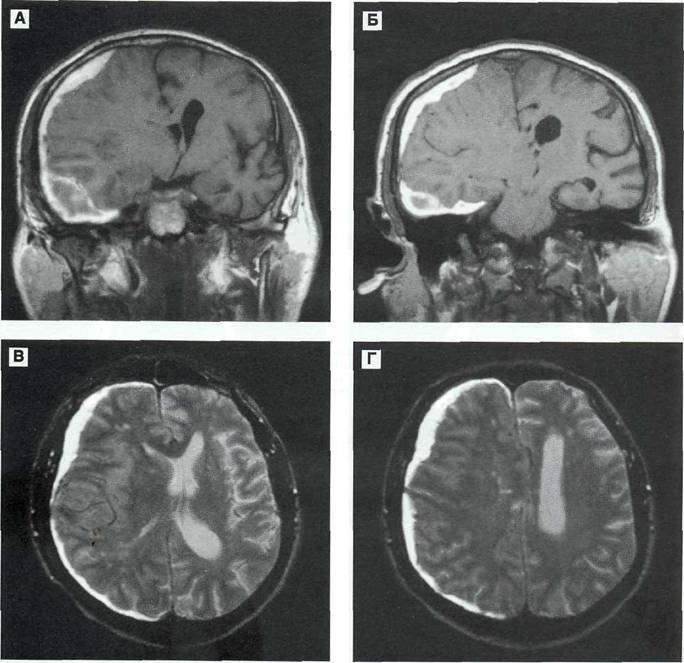

Рис. 11-1. Острая субдуральная гематома правой лобно-теменно-височной области у 54-летней больной. КТ-динамика. А, Б - до операции. Над правым полушарием видна протяженная серповидной формы гиперденсивная зона, примыкающая к внутренней поверхности костей свода черепа. Желудочковая система грубо смещена влево с признаками контралатеральной дислокационной гидроцефалии. В, Г - спустя сутки после операции. На месте удаленной гематомы определяется гиподенсивная полоска, соответствующая скоплению кровянистого ликвора, пузырьки воздуха над лобной долей слева. Заметное уменьшение дислокации желудочковой системы. Д, Е - спустя 2 сут после операции. Редислокация и расправление желудочковой системы. Начинают четче прослеживаться субарахноидальные щели. В зоне удаленной гематомы сохраняется гиподенсивная полоска, соответствующая субдуральному скоплению ЦСЖ. Значительное клиническое улучшение.

Рис. 11-2. Острая субдуральная гематома левой теменно-височной области. МРТ.

А - на томограмме по Т2 гематома видна, как зона гетерогенного понижения сигнала, возможно за счет наличия диоксигемо-глобина. Выявляется небольшой контузионный очаг в правой височной доле, образовавшийся по механизму противоудара. Б - томограмма no T1 выявляет субдуральную гематому, по контрастности изображения слабо отличающуюся от вещества головного мозга. Умеренная компрессия гомолатерального бокового желудочка.

Рис. 11-3. Подострая субдуральная гематома справа. А - КТ, отсутствие субарахноидальных щелей по конвексу, грубая дислокация срединных структур справа налево с полным сдавлснием правого бокового желудочка, левый боковой желудочек гидроцефально расширен, гематома не визуализируется - изоденсивна. Б - МР - томограмма в режиме Т1. В - МР-томограмма в режиме Т2 - видна распространенная субдуральная гематома.

Рис. 11-4. Подострая распространенная субдуральная гематома справа.

МРТ. А, Б - фронтальные срезы в режиме Т1. Четко видно распространение гематомы на основание мозга. Грубое смешение боковых желудочков влево, субарахноидалъные щели справа зажаты. В, Г - аксиальные срезы в режиме Т2. Гематома покрывает все правое полушарие. Тело правого бокового желудочка не визуализируется, левый желудочек расширен

Рис. 11-5. Подострая субдуральная гематома слева. МРТ.

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 - фронтальные МР-томограммы по Т1 аксиальные томограммы по Т2 выявляют распространение субдуральной гематомы с конвекса на основание средней черепной ямки, над наметом мозжечка и в межполушарную щель. III-й и боковые желудочки резко смешены слева направо, копвекситальные субарахноидальные щели на стороне гематомы не определяются.

Рис. 11-5 (продолжение). Подострая субдуральная гематома слева. МРТ.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

При острой СДГ, вызывающей сдавление и смещение мозга, хирургическое лечение должно быть произведено в максимально сжатые сроки после травмы. Чем раньше удалена СДГ, тем лучше исходы.

Для полного удаления острой СДГ и надежного гемостаза обычно показана широкая краниотомия. Размер и локализация костно-пластической трепанации зависит от протяженности СДГ и расположения сопутствующих повреждений. При сочетании СДГ с ушибами полюсно-базальньгх отделов лобных и височных долей нижняя граница трепанационного окна должна достигать основания черепа, а другие границы соответствовать размерам и локализации СДГ. Это позволит после удаления СДГ произвести остановку кровотечения, если ее источником были сосуды в очагах ушиба или размозжения мозга. При быстро нарастающей дислокации мозга краниотомию следует начать с наложения фрезевого отверстия, через которое можно быстро аспирировать часть СДГ и тем самым уменьшить степень компрессии мозга. Вслед за этим необходимо в темпе выполнить остальные этапы краниотомии. Впрочем, существенного отличия при сравнении летальности в группах больных, где первоначально использовали «быстрое» удаление СДГ через трефинационное отверстие и в группе больных, где сразу шли на костно-пластическую трепанацию - не установлено.

При СДГ в трепанационное окно выпячивает напряженная синюшная, не пульсирующая или слабо пульсирующая твердая мозговая оболочка.

При наличии сопутствующих полюсно-базальных ушибов лобных и височных долей на стороне СДГ вскрытие ТМО предпочтительно производить дугообразно основанием к базису, поскольку в этих случаях источником кровотечения чаще всего являются корковые сосуды в области контузионных очагов. При конвекситально-парасагиттальной локализации СДГ вскрытие ТМО может быть произведено основанием к верхнему сагиттальному синусу. Иногда, с целью минимизации грыжевого выпячивания мозга после удаления острой СДГ, гематому удаляют через отдельные линейные разрезы ТМО.