Symptome einer Meningitis bei Erwachsenen, erste Anzeichen, Diagnose und Behandlung

Meningitis ist eine Gruppe akuter Neuroinfektionen, die die weichen Hirnhäute betreffen und sich durch Symptome eines erhöhten ICP (intrakraniellen Drucks) und einer Reizung der Hirnhäute sowie einer allgemeinen Vergiftung äußern. Der Entzündungsprozess während einer Meningitis kann sowohl die Membranen des Gehirns als auch des Rückenmarks betreffen.

In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) wird Meningitis in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Meningitis - ICD 10-Code:

- A39.0 – bei Meningokokken-Meningitis;

- G00 – für bakterielle Meningitis, je nach Erreger wird der Code um eine Zahl ergänzt:

- 1- für Pneumokokken-Meningitis (G00.1);

- 2 - Streptokokken;

- 3- Staphylokokken;

- 8 - bei Meningitis, die durch andere bakterielle Krankheitserreger verursacht wird;

- 9 – für nicht näher bezeichnete Meningitis.

Code G01 wird für Meningitis verwendet, die sich vor dem Hintergrund verschiedener bakterieller Infektionen entwickelt hat, die in einen anderen Abschnitt eingestuft sind;

Virale Meningitis wird in die Rubrik A87 eingeordnet

- 2- bei lymphozytärer Choriomeningitis;

- 9 – nicht näher bezeichnete virale Meningitis.

Ist Meningitis ansteckend?

Meningitis ist eine ansteckende Krankheit. Am ansteckendsten ist die Meningokokken-Meningitis. Schwerkranke Patienten stellen in den ersten Krankheitstagen die größte Gefahr für andere dar. Patienten, deren Meningokokken-Infektion in Form einer Nasopharyngitis auftritt, können mehrere Wochen lang eine ernsthafte Gefahr für andere darstellen.

Gesunde Träger können Meningokokken durch Husten und Niesen 2-3 Wochen lang in die Umwelt abgeben. In manchen Fällen kann ein gesunder Trägerzustand länger als sechs Wochen anhalten.

Kinder und Patienten mit geschwächtem Immunsystem sind am anfälligsten für Infektionen.

Wird Meningitis durch Tröpfchen in der Luft übertragen?

Der häufigste Übertragungsweg einer Meningitis ist die Tröpfchenübertragung. In seltenen Fällen kann es jedoch über Blutkontakt und vertikale Wege zu einer Ansteckung mit Meningitis-Erregern kommen.

Meningitis-Erreger werden von Mensch zu Mensch übertragen. Die Infektionsquelle der Meningokokken-Meningitis sind schwerkranke Patienten, Menschen, die an einer Meningokokken-Nasopharyngitis leiden, und gesunde Träger einer Meningokokken-Infektion.

Arten von Meningitis

Abhängig von der Ätiologie des Erregers kann eine Meningitis bakteriell (dazu zählt auch die klassische Meningokokken-Meningitis), viral, pilzbedingt, protozoisch usw. sein.

Am häufigsten sind bakterielle Meningitiden, die durch Staphylokokken, Streptomeningokokken, Proteus, Escherichia, Haemophilus influenzae usw. verursacht werden.

Abhängig von der Art der entzündlichen Prozesse kann eine Meningitis eitrig oder serös sein.

Außerdem ist es notwendig, Entzündungen der Hirnhäute zu unterteilen in:

- primär, die als eigenständige Krankheit entstand;

- sekundär, was eine Komplikation einer anderen Infektion ist (Meningitis kann eine Komplikation einer eitrigen Otitis, Sinusitis, Mastoiditis usw. sein).

Von der Dauer her kann der Entzündungsprozess blitzschnell, akut, träge oder chronisch verlaufen.

Die Schweregrade werden in leicht, mittelschwer, schwer und extrem schwer unterteilt.

Pathogenese der Entwicklung einer Hirnhautentzündung

Die Inkubationszeit einer Meningitis bei Erwachsenen beträgt 1 bis 5 Tage. In manchen Fällen bis zu 10 Tage.

Eintrittspforte für Meningitis-Erreger sind in den meisten Fällen die Schleimhäute, die den Nasen-Rachen-Raum und die Bronchien auskleiden. Nachdem pathogene Mikroorganismen in die Schleimhaut eingedrungen sind, beginnt ihre aktive Vermehrung. Dieser Prozess kann sich als lokale Entzündungsreaktion äußern.

Eine Meningitis mit Meningokokken-Ätiologie ist durch die Entwicklung einer Meningokokken-Nasopharyngitis gekennzeichnet, die als akute Atemwegsinfektion auftritt (katarrhalische Symptome, Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, Heiserkeit usw.). Es ist zu beachten, dass bei Patienten mit guter Immunität eine Meningokokkeninfektion in der Regel nur in Form einer Nasopharyngitis auftreten kann, ohne dass es zur Entwicklung einer Meningitis oder Meningokokkämie kommt. Die Verallgemeinerung der Infektion wird durch die lokale humorale Immunität des Patienten verhindert. In einigen Fällen kann es zu einer schnellen und vollständigen Zerstörung von Meningokokken ohne ausgeprägte klinische Manifestationen kommen. Es ist auch möglich, dass sich die Krankheit in einen gesunden (asymptomatischen) Träger einer Meningokokken-Infektion verwandelt.

Bei Vorliegen günstiger Faktoren (verminderte Immunität, Erschöpfung des Körpers durch eine Langzeiterkrankung etc.) können Meningokokken in den Subarachnoidalraum gelangen und dort eine Entzündung der Hirnhäute verursachen. Es ist auch möglich, dass Bakterien auf lymphogenem oder hämatogenem Weg in die Gehirnmembranen eindringen (am häufigsten bei schwerer komplizierter Otitis, Sinusitis usw.).

Nachdem der Erreger in die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit gelangt ist, kommt es sofort zu einer Entzündung. Dies liegt daran, dass der Liquor cerebrospinalis entzündungshemmende Abwehrmechanismen fehlen – Immunglobuline, Komplement, Antikörper.

Bakterien und die von ihnen in der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit produzierten Toxine infizieren die Epithelzellen des Mikrogefäßsystems des Gehirns und stimulieren die Produktion von PVC (entzündungshemmende Zytokine) und Chemokinen. Die Entwicklung eines intrakraniellen hypertensiven Syndroms erfolgt als Reaktion auf entzündliche Reaktionen in den Hirnhäuten. In Zukunft verschlimmert das hypertensive Syndrom die Schwere von Störungen des Blutflusses und der Stoffwechselprozesse im Gehirn sowie die Schwere neurologischer Störungen.

Eine anhaltende Überproduktion von Liquor cerebrospinalis führt zu einem Hirnödem und einer ischämisch-hypoxischen Schädigung des Nervensystems. Dies führt zu einer Parenchymschädigung des Gehirns, begleitet vom Absterben von Neuronen und dem Auftreten schwerer motorischer, sensorischer, mentaler und intellektueller Störungen.

Kann man an Meningitis sterben?

Wenn sich die Infektion ausbreitet (Generalisierung einer Meningokokkeninfektion) und sich eine Meningokokkenämie entwickelt, kommt es zusätzlich zur schweren Bakteriämie selbst zu einer erheblichen Endotoxämie. Die Folge dieser Prozesse sind schwere hämodynamische Störungen, septischer Schock, disseminiertes intravaskuläres Gerinnungssyndrom und Stoffwechselstörungen mit irreversiblen Schäden an inneren Organen.

Schwere Meningitiden, insbesondere Formen mit fulminantem Verlauf, führen häufig zum Tod.

Die ersten Anzeichen einer Meningitis bei Erwachsenen

Die ersten Manifestationen einer Meningokokken-Infektion sind meist unspezifisch und haben den Charakter einer gewöhnlichen akuten respiratorischen Virusinfektion. Es kommt zu katarrhalischen Erscheinungen im Nasopharynx, erhöhter Temperatur, Halsschmerzen, leichter verstopfter Nase und allgemeinen Vergiftungserscheinungen.

Später, mit der Entwicklung einer Hirnhautentzündung, treten meningeale Symptome auf.

Ohne Fieber tritt keine Meningitis auf. Die Krankheit geht immer mit hohem Fieber und schwerer Vergiftung einher. Bei Meningitis steigt die Temperatur in der Regel auf 40 Grad.

Die ersten Symptome, die vermuten lassen, dass die Hirnhäute am Entzündungsprozess beteiligt sind, sind:

- starke, intensive Kopfschmerzen;

- schwere Photophobie und Unverträglichkeit gegenüber lauten Geräuschen;

- wiederholtes Erbrechen. Gleichzeitig geht das Erbrechen selbst nicht mit Übelkeit einher und bringt keine Linderung;

- verminderter Muskeltonus und Sehnenreflexe, schwere Schwäche;

- Bewusstseinsstörungen, Auftreten von Lethargie, Stupor oder umgekehrt, starke Unruhe, Delirium, Angstzustände;

- erhöhte Hautempfindlichkeit.

Symptome einer Meningitis bei Erwachsenen

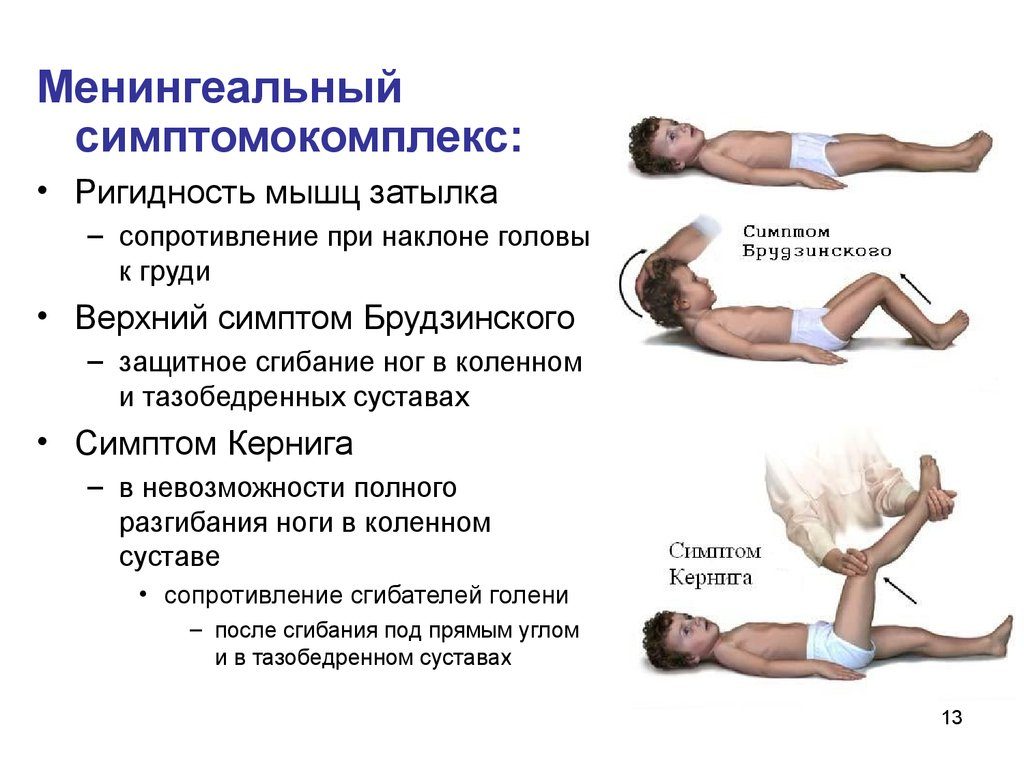

Neben der obligatorischen Trias von Symptomen: Erbrechen, Fieber und starke Kopfschmerzen, ist das Auftreten sogenannter meningealer Symptome das spezifischste und bezeichnendste Symptom einer Meningitis:

- steifer Hals;

- Kerning- und Brudzinski-Symptome.

Meningitis-Ausschläge treten mit der Entwicklung einer Meningokokkämie auf. Die ersten Elemente des Ausschlags treten am häufigsten am Gesäß auf, dann breiten sie sich auf die Beine, den Rumpf, die Arme und das Gesicht aus (selten). Die Elemente des Ausschlags sind sternförmig mit nekrotischen Herden in der Mitte.

Erwachsene leiden ebenso wie Kinder unter starken Kopfschmerzen, deren Intensität bei hellem Licht oder lauten Geräuschen deutlich zunimmt.

Charakteristisch ist auch die spezifische Meningealhaltung eines Vorstehhundes.

Meningeale Symptome entwickeln sich normalerweise innerhalb von 12–15 Stunden nach Ausbruch der Krankheit.

Eine Schädigung der Hirnnerven ist durch das Auftreten von psychischen Störungen, das Auftreten eines halluzinatorisch-wahnhaften Syndroms und Euphoriegefühle gekennzeichnet. Außerdem kommt es zu Krämpfen, Paresen, Lähmungen und erheblichen Koordinationsstörungen.

In einigen Fällen kann es nach Auftreten des Ausschlags zu einem akuten Abdomen (starke Bauchschmerzen) und Durchfall kommen.

Eine schwere Meningokokkämie ist außerdem durch einen deutlichen Anstieg der Herzfrequenz, das Auftreten von Atemnot, Symptome eines Nierenversagens (Anurie) und vermehrte Blutungen gekennzeichnet.

Diagnose einer Meningitis

Der Verdacht auf eine Meningokokken-Meningitis besteht, wenn der Patient Fieber, Erbrechen, Kopfschmerzen, meningeale Symptome oder einen hämorrhagischen Ausschlag entwickelt.

Um die Diagnose zu klären, führen Sie Folgendes durch:

- CBC (allgemeiner Bluttest), UAM (allgemeine Urinanalyse);

- biochemischer Bluttest;

- Blutgerinnungstests (Koagulogramm);

- Untersuchung und Bakterienkultur der Liquor cerebrospinalis (bei Meningitis ist diese Studie eine der wichtigsten) mit weiterer Bestimmung der Empfindlichkeit des Erregers gegenüber antibakteriellen Wirkstoffen;

- Panzer. Kultur von Nasopharynxschleim für die Meningokokkenflora;

- bakteriologische Diagnostik der Blutkultur.

Elektrokardiographie, Röntgen der Brustorgane (Brustorgane) und Nasennebenhöhlen, MRT und CT-Untersuchung des Gehirns werden ebenfalls durchgeführt.

Behandlung von Meningitis bei Erwachsenen

Die Behandlung einer Meningitis mit Antibiotika ist bei Erwachsenen und Kindern obligatorisch.

Jede antimikrobielle Therapie wird zunächst empirisch ausgewählt (Ersttherapie basierend auf dem klinischen Bild, den anamnestischen Daten und der epidemiologischen Vorgeschichte des Patienten). Darüber hinaus kann die verschriebene antimikrobielle Therapie (falls erforderlich) angepasst werden, nachdem Kulturen für den Erreger und seine Empfindlichkeit gegenüber antibakteriellen Arzneimitteln gewonnen wurden.

Bei einer Pneumokokken-Meningitis sind die Antibiotika der ersten Wahl Vancomycin mit Cefotaxim oder Ceftriaxon. Wenn bestätigt wird, dass die Meningitis durch penicillinempfindliche Pneumokokkenstämme verursacht wird, kann Ampicillin oder Benzylpenicillin verschrieben werden. Reserveantibiotika zur Behandlung der Pneumokokken-Meningitis sind folgende Medikamente:

- Cefotaxim;

- Ceftriaxon;

- Cefepim;

- Meropenem;

- Linezolid.

Bei einer durch Haemophilus influenzae verursachten Meningitis wird die Verordnung von Ceftriaxon oder Cefotaxim empfohlen. Zu den Reservemedikamenten gehören Cefepim, Meropenem und Ampicillin.

Benzylpenicillin, Cefotaxim oder Ceftriaxon werden zur Behandlung der Meningokokken-Meningitis eingesetzt. Als Reservemedikamente können Ampicillin oder Chloramphenicol eingesetzt werden.

Bei Enterokokken-Meningitis ist die Anwendung von Ampicillin mit Gentamicin oder Amikacin angezeigt. Eine Kombination aus Vancomycin und Gentamicin kann ebenfalls verwendet werden.

Zur Behandlung der Staphylokokken-Meningitis können Medikamente wie Oxacillin, Vancomycin, Rifampicin und Linezolid verschrieben werden.

Die weitere Therapie ist symptomatisch und zielt auf die Stabilisierung des Zustands des Patienten ab:

- Aufrechterhaltung von Druck und BCC;

- Beseitigung hämodynamischer Störungen und Elektrolytstörungen;

- Durchführung von Infusions- und Entgiftungstherapien;

- Linderung von Anfällen;

- Erste Hilfe bei der Entwicklung von Symptomen eines Hirnödems usw.

Folgen einer Meningitis bei Erwachsenen

Bei mäßiger Schwere der Erkrankung und rechtzeitiger Bereitstellung spezialisierter medizinischer Versorgung. Hilfe - die Prognose ist günstig. Es sollte jedoch klar sein, dass die Meningokokken-Meningitis eine der unvorhersehbarsten Krankheiten in ihrem Verlauf ist.

In einigen Fällen ist eine fulminante Entwicklung einer Meningokokken-Meningitis mit schwerer Meningokokkenämie, Multiorganversagen, disseminiertem intravaskulärem Gerinnungssyndrom, septischem Schock und Tod möglich.

Die Folgen einer Hirnhautentzündung können geistige und intellektuelle Abweichungen, die Entwicklung von Paresen und Lähmungen, Krampfanfälle usw. sein.

Die Krankheit kann aber auch ohne weitere Folgen auftreten.

Der Artikel wurde vorbereitet

Arzt für Infektionskrankheiten A.L. Chernenko